第二章 主题二

2-2-3 玩泥巴对于儿童的意义

泥巴,随处可见,随手可得,对于幼儿来说,能赤着脚在泥地里撒欢、沾满泥巴的涂抹是一件特别惬意的事。幼儿喜欢用小棒、树枝扒开泥土,探索泥土里的秘密,他们对泥充满好奇,泥巴的颜色、质地、干湿状态、触感、形态、肌理等,为幼儿的学习探索和艺术审美提供了无限可能和多元的发展机会。

1.增加亲近自然的机会

幼儿对于自然界充满了好奇心,他们是大自然的观察者,大自然中的一切属性都是他们探究的目标。当他们置身于大自然中,有更多时间和泥巴近距离接触时,泥土及泥土里所有的一切都让他们着迷和兴奋。他们在玩泥巴的过程中发现了关于蚂蚁家的秘密;在泥土里找到各种各样的小石子和其他宝贝;发现了泥地里许多神秘的洞洞;知道绿绿的苔藓喜欢长在什么样的泥土里;知道小蚯蚓喜欢的泥土是什么样的……

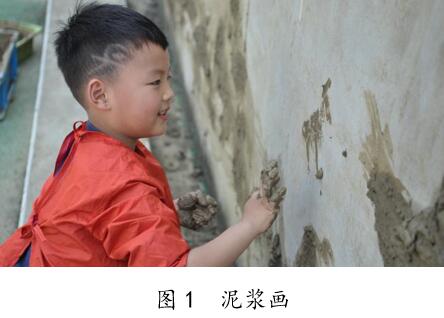

在玩泥巴的过程中,幼儿更多地会去寻找泥巴中的秘密,会充分释放天性地去玩、去感知泥巴的细腻、重量以及和水融合的奇妙感觉,会在与泥土的亲密接触中,像科学家一样探究泥土与动植物的秘密,更会像艺术家一样,通过身体动作创造各种有趣的泥巴造型,在游戏中感受自然、自由的成长快乐。

2.促进肢体动作及精细动作发展

泥巴于幼儿而言充满了多种运动的机会和可能。在过程中,幼儿运用身体多种感官探索材质和运动方式,不断了解泥巴这种材料的黏性、可塑性等特性。

由于地里的泥巴是纯天然的材料,其均匀度、黏稠度、柔软度等需要经过摔、敲、甩等来调整,对其千锤百炼,才能成为基本的塑形材料,而这个过程势必需要身体动作参与。玩泥的过程就是一次次身体大动作的活动过程,感受泥巴一次次变形的审美过程,聆听摔打泥巴声音的美妙体验过程。

幼儿会发现:抓住泥巴中间往下摔,反复多次,能摔出两头尖尖的泥条,轻轻一弯就是一个后现代的牛头;抓住泥巴的一头,反复在地上摔,能摔出一头尖尖的泥条,拎起来就是一把宝剑、一座宝塔。

当泥巴以干、湿、浆等不同面貌再次出现在孩子面前时,孩子们会兴奋地用踩、敲、摔、洒等直接的动作与泥互动。小班幼儿会满足于控制泥巴的快感和自信,喜欢在简单、反复地捶、踩、揉、捣、摔、等乐趣中感受泥和特性。如“踩”这个玩泥动作属于大肌肉动作,小脚踩在泥巴上会留下各种各样的花纹,越踩越大、边踩边变,最后将踩成的泥片卷一卷,就可以变成小动物的身体,再用黄豆、树叶等辅助材料装饰一下,可爱的小动物就变成了。就是这些简单的动作,让泥瞬间有了生命的活力,也让幼儿在与泥一次次简单有趣的互动中感知了泥的特性,在各种造型中发展着创造力。

3.增强艺术审美能力

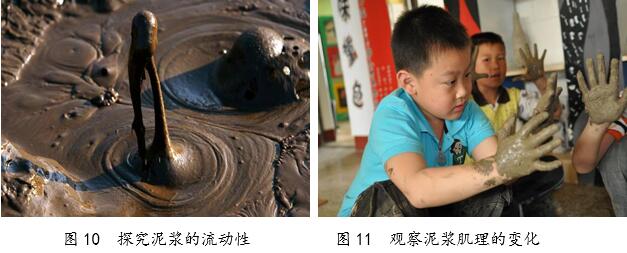

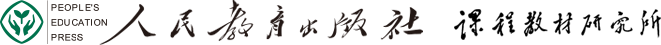

从泥浆到泥巴,从泥巴到干燥的作品,在每一个过程中,用不同的方式和方法都能产生不同的肌理和质感,给人以不同的视觉和心理感受。泥浆是孩子一开始特别不敢下手,但玩起来后却最喜欢的。手掌在泥浆中的浸润、分合、拍打、提拉,手指在泥浆中的搅拌,许多意料之外的收获,都让他们着迷。在玩泥浆的过程中,幼儿偶然的一个提拉、切割动作,让他们对“肌理”这个抽象的词有了具象的认识。幼儿泼洒泥浆,可以创造出一种类似波洛克画的抽象肌理,这些凹与凸,粗糙与光洁,坚硬与柔软,规则与不规则,以及各种相同或不同材料的质、量组合与对比,都让孩子感受到了一种与手绘的平面迥然不同的艺术效果。

在幼儿手中,单个的泥块,通过简单有趣的排列、垒砌等,呈现一种平面、立体、纹理图案秩序美与排列错位美的交集;泥条、圆柱、方块,展现着交错的马路、隧道、高架;规则或不规则的泥片、错落有致、层层叠叠地堆放在树枝上,变成了幼儿眼中水墨江南。

每一块泥的颜色、花纹、肌理、质感在每一个幼儿眼中都呈现出不同的美,在玩泥过程中,幼儿从感知出发,以想象为主要方式,探索颜色、材质、运动方向和空间的美感,在行动和愉悦的体验中构建着自己的审美认知,增强审美能力,感受着来自泥巴的自然之美。

4.提升科学探究能力

幼儿天生好奇、喜欢探究周围的世界。泥巴属于开放性的材料,能满足各种层次的发展需求。在泥土探究活动中,其颜色、质地、黏性的分类、与水及动植物的关系等科学方面的概念,都能激发幼儿探究的兴趣,能让幼儿在过程中获得科学知识和技能,提高幼儿观察、分类、测量的能力。

玩泥活动可将幼儿关心的问题作为探究重点,关注幼儿的想法和问题,并在观察、探究和行动中逐渐深入。例如,当幼儿发现泥浆会流动时,便开始探究以下问题:“什么样的泥浆流得快?”“用什么方法可以证明谁的泥浆流动快?”“同一桶中的泥浆,用什么方式可以流得更快?”“桶放得越高就一定流得快吗?”“泥浆中的水和泥还可以分离开吗?”幼儿围绕这些问题,像科学家一样展开探究,他们通过猜想、记录、查资料、实验验证等途径和方式,积极参与其中,一次次去寻求问题的答案。教师在过程中,适时为他们提供工具、材料,评估他们的理解,支持他们的多样化学习。