王羽西:一个都不能少

2022-11-23

他们被称为来自“星星的孩子”,他们是一群患有孤独症的孩子,他们是一群有智力障碍的孩子。他们就像天上的星星,一人一世界,孤独地闪烁着微弱的光芒。曾经,他们被当成社会的弃儿、家庭的负担,没有机会走进学校、走进课堂。如今,他们进入了培智学校接受着系统化的教学,甚至能够到普校随班就读。

新中国成立以后,特别是党的十八大以来,我们的特殊教育受到了党和国家的高度重视,得到了迅猛的发展。现在国家规定,凡是人口在20万以上的县,就要建立一所特殊教育学校。在党的二十大上,又再一次强调了要“强化特殊教育普惠发展”,这就是文明,这就是公平!要让教育惠及每一个孩子,普及教育,一个都不能少!

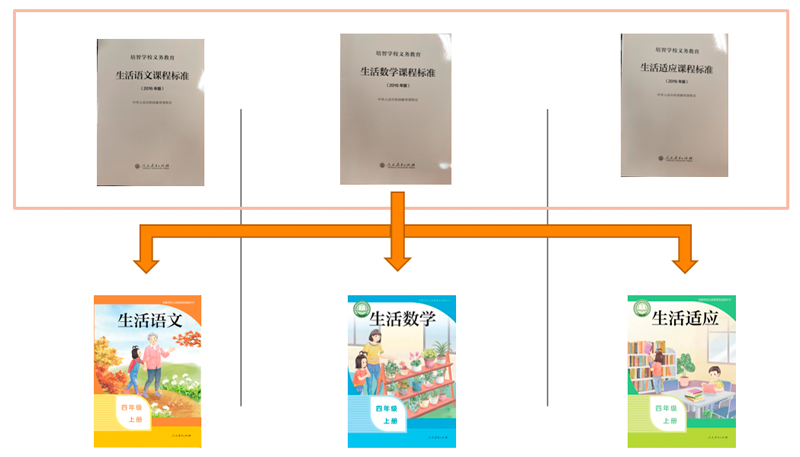

2016年,教育部颁布了《培智学校义务教育课程标准》。受教育部委托,职成室承担了编写培智学校《生活语文》《生活数学》《生活适应》三科教材的任务。

在主编的带领下,我们室首先进行了广泛深入的调研。20余个省市、256所培智学校,一地一地、一所一所,都留下了我们的足迹。一份份调研数据汇入资源库,一系列的问题也浮出水面:培智学校教学方式多样、教材种类繁多、综合课与分科教学并行、所用教材质量低下,等等。

经过对培智学校的调研和对学科的深入研究,最终,我们选择了一条最为艰辛的编写之路。那就是:我们没有采用传统的一个学科《课标》对应一个学科教材的编写方式,而是将《生活语文》《生活数学》《生活适应》三科《课标》有机融合,以生活为线索,统一框架、统一结构、统一人设、统一主题、统一场景,分科编写。这样,纵向,每个学科的教材都自成体系;横向,三科中的任意一课又能组合在一起,形成综合课的教学。这种关照前后、兼顾左右、遵循《课标》又适应教学的编写方式,令编写难度陡然增加,但我们的主编说:“这就是要让我们的教材有最广泛的适用性,要让培智学校的孩子们都能用好我们的教材,一个都不能少!”

我们的教材还采用了类似绘本的编写形式,以图为主、以文为辅,以更好地适应培智孩子的特点,但这样的编写思路又大大增加了我们的编写难度。没有可供借鉴的资料,没有之前相对成熟的教材,没有有经验的教材编者,一切从零开始。全新的框架、全新的结构、全新的内容,连每一张图片,从线稿到色稿,我们都要反反复复修改数十次。而这样的图片,我们有数千张!

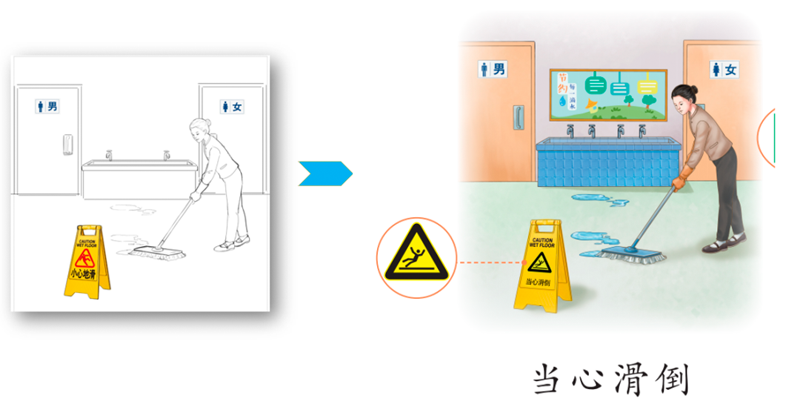

《常见的安全标志》这一课,最初我们是在大街上拍摄的实景图,并请画手老师按照片绘制出来。后来经过比照《安全标志国家标准》,发现图中安全标志的颜色和文字都与《国标》不一致。于是,我们严格按照《国标》对其进行了修改。经过进一步研讨,又将场景更换为了同学们更为熟悉的卫生间门口,几经修改,最终以这样的形态呈现在了教科书上。就是这样一张小小的图片,可以说凝聚了作者、编辑、美编、画手、排版老师方方面面人员的心血。大家无怨无悔地付出,秉持的就是一个信念:为了我们的孩子,一个都不能少。

这一年,在领导的安排下,我来到一所培智学校听课、实习。几个月的朝夕相处,班上的8个小同学都令我感动、令我难忘,忘不了他们清澈的眼神,仿佛映照出天空的湛蓝。

课堂上,老师正在带领同学们学习《生活语文》的《教师节》这一课。同学们跟着老师读汉字、读词语,还学习了绘制教师节贺卡。我身边这位帅气的小男孩还把他亲手做的贺卡送给了我!这个小男孩是一个典型的孤独症孩子,他叫然然,平时他不愿意和陌生人交流,总是沉浸在自己的小世界里。这不是一张普通的贺卡,它承载着一个孤独症孩子对我的信任以及他对交流的渴望!那些跟他们相处的日子里,我常常被他们的善良和纯真所打动,忘不了和他们在一起时的点点滴滴,更深深感受到,我这个编教材的人教人肩上的责任,我们干的都是良心活儿。

这些残障孩子比正常孩子需要更多的关爱和支持。未来,我将和社里的同事们一起,努力让更多人了解和支持特殊教育,把党的二十大精神、把党和国家对他们的关爱透过教材传递给他们,为每一个特殊孩子的幸福而努力!

让每一个孩子都享有受教育的权利,一个都不能少!

演讲者:人民教育出版社职业与成人教育编辑室 王羽西

上一篇:张毅忠:白日不到处,青春恰自来

下一篇:李艳:走向世界的人教IP