张毅忠:白日不到处,青春恰自来

2022-11-28

时光流转,四载春秋,第一次迈进人教社大楼时的情景仍历历在目,但最让我难忘的还是初入职场既兴奋又彷徨的复杂心情。

新时代是奋斗者的时代,我的奋斗之路的起点,就在出版部。出版部是社内员工人数最多的部门,业务涉及从发稿到成书的整个编校流程,包括排制版、校对、印制等多个方面。

我的工作便是其中既基础又相当关键的一环——校对。

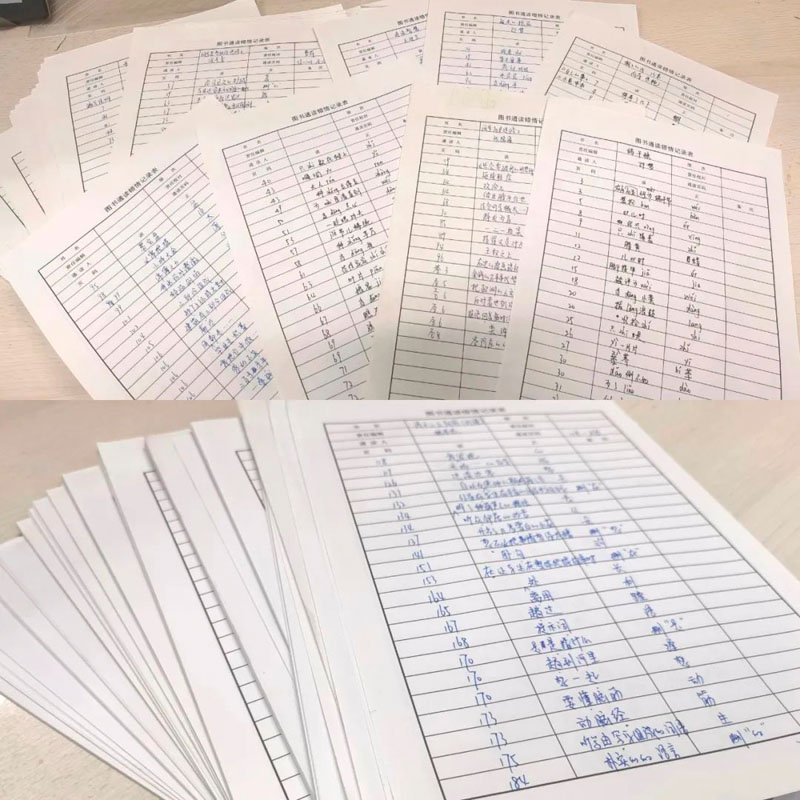

我们的校对通常要求“对原稿负责”,也就是常说的“校异同”。但我渐渐发现,我的同事们并不满足于此——手边翻得泛黄的工具书、笔下记录的校对素材、纸上铅笔勾画的疑问,在争分夺秒的时间里,大家仍然力求兼顾校是非,这显然会花费更多的精力且承担更大的风险。尤其在两季送审期间,一名校对员伏案一日,校对十几万字也是稀松平常,但大家始终甘之如饴。因为每当弥补一个错漏,消除一个质量隐患,那种油然而生的成就感足以抵消所有辛劳。

但说实话,在最初工作的几个月里我时常在自我肯定与自我怀疑之间反复横跳,因为我发觉很多人对校对工作的价值存在误解,有时甚至包括身边的人。

中国校对已有2800多年的历史,直到二十世纪末才有专门的校对著作问世,可以说,校对是一门受到普遍忽视的学科。到了现代,编校分流,校对更是被当成一种简单的重复性劳动。有人说,做校对不需要什么学问,只要认字就行。也有人说,校对软件完全可以替代人工。作为一名校对员,我深知这份职业的专业性,但有时也会莫名的没底气、不自信。当我带着满腹的矛盾与困惑,向我们科的陈轶群老师请教时,她并未立刻回答,而是给了我一份长长的书单——上面都是关于编校的书籍。见我有些愣神,她笑着说:“是不是觉得太多了?这只是你迈出第一步时需要学的东西,未来要想在校对路上走得远走得稳,还得看更多书,学更多知识,并且不能局限于编校,所有学科都要涉猎,要我说,校对员不只要有学问,还要成为杂家。”看着陈老师因为用眼过度已经出现血块的眼睛,我感觉自己心里的那一块症结渐渐消散了。我终于明白,知之愈明,则行之愈笃,奋斗路上,只有坚定理想、自立自信,才能踔厉奋发、勇毅前行。

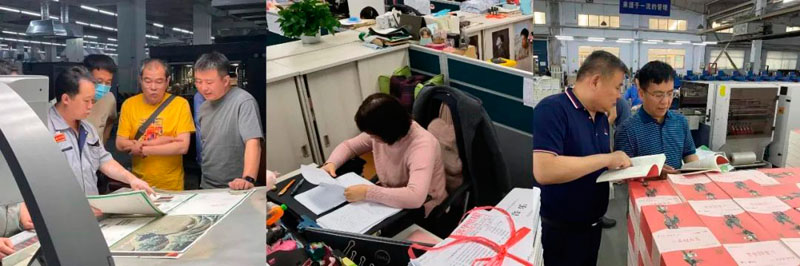

今年六月,各学科教材、教参全面展开自查自纠和送审排查,这些修订稿件伴随着待送审的统编三科教材如同雪片一样飞进了校对科,落在了每位校对员已经满满当当的办公桌上。那两个月大家都在心里默默倒计时,日子往前走一天,留给印制的时间就少一天,大家默契地不谈“课前到书”的压力,更不会将连日加班的辛劳宣之于口,和所有在这座深夜依然灯火通明的大厦里的人教人一样,我们怀揣着铸魂育人的初心,在困难中相互扶持着砥砺前行,在最短的时间内完成了校对任务。在这场突如其来的大考中,我始终被人教社薪火相传的精神和生生不息的力量引领着、推动着,最终,它们都内化为支撑我接续奋斗的涓涓细流。

时代呼唤着我们,人民期待着我们,唯有矢志不渝、笃行不怠,方能不负时代、不负人民。我从事的工作很平凡,甚至渺小,但我愿以青春为犁,耕耘校对沃土,种桃种李种春风,无畏风霜雨雪,无需耀眼光辉,正如袁枚一首诗中所说:

白日不到处,青春恰自来。

苔花如米小,也学牡丹开。

演讲者:人民教育出版社出版部 张毅忠

下一篇:王羽西:一个都不能少