《2.2 动能定理》教学设计

【教学内容】

第二单元第2节。

【教学目标】

1.理解动能的概念,会运用动能的公式 进行计算;理解动能定理的推导过程;知道不论外力是否为恒力,也不论物体是否做直线运动,动能定理都成立;会运用动能定理解决力学问题,掌握运用动能定理解题的一般步骤。

进行计算;理解动能定理的推导过程;知道不论外力是否为恒力,也不论物体是否做直线运动,动能定理都成立;会运用动能定理解决力学问题,掌握运用动能定理解题的一般步骤。

2.通过运用牛顿第二定律及匀变速直线运动的速度位移关系式推出动能定理的过程,体会和感悟理论探究的研究方法。

3.通过对动能定理的运用,体会物理知识与方法的实用意义,激发学习物理的兴趣;通过对牛顿第二定律、动能定理适用范围的分析,体会物理规律的局限性。

【教学重点】

动能定理公式。

【教学难点】

动能定理的应用。

【教学过程】

◆创设情境──引出课题

1.复习功的知识

(1)如何判断一个力对物体做不做功?

(2)如何计算一个力对物体做的功?

2.复习回顾初中所学的能及动能的概念

(1)一个物体能对别的物体做功,它就具有能。

(2)运动的物体能对别的物体做功,它具有的能叫动能。一个物体的质量越大,运动的速度越大,具有的动能越大。

3.提出问题:如何使不具有动能的物体获得动能?如何使具有动能物体的动能发生变化?

◆合作探究──新课学习

一、动能

1.什么是动能?

(1)动能的概念:物体由于运动而具有的能叫动能,常用 表示。

表示。

(2)举例说明在生活生产中所见到的具有动能的物体:

2.动能的大小

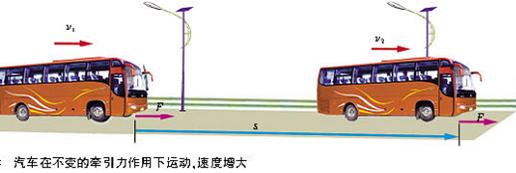

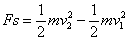

(1)问题讨论:质量为m的汽车,受恒定的牵引力F作用,由静止开始运动,当发生位移s时速度为v,对汽车的这一运动过程运用牛顿第二定律有: 。由匀变速直线运动的速度位移关系式有:

。由匀变速直线运动的速度位移关系式有: ,由此式求出a代入前式,可得:

,由此式求出a代入前式,可得:

式中左边是这一过程中牵引力对汽车做的功,右边的 ,物理学上称为物体的动能。此式虽由在恒力牵引力作用下由静止运动的汽车导出的,但对任何物体都适用,可以用来计算任何物体的动能。

,物理学上称为物体的动能。此式虽由在恒力牵引力作用下由静止运动的汽车导出的,但对任何物体都适用,可以用来计算任何物体的动能。

(2)动能的大小及单位

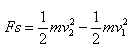

动能的大小是: 。此式说明,物体的动能等于它的质量与运动速度平方乘积的一半。

。此式说明,物体的动能等于它的质量与运动速度平方乘积的一半。

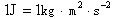

国际单位制中,若质量的单位是kg,速度的单位是m/s,则由此式导出的动能单位就是焦耳,用符号表示就是J,

(3)动能是标量,只有大小没有方向。

(4)动能的大小与速度大小有关系,而速度的大小与参考系有关系,计算动能时以地面或相对地面不动的物体为参考系来确定速度的大小。

◆案例研究──小结巩固

1.组织同学讨论教材第57页“探究与交流”,强化对动能定义是的理解。

2.课堂练习教材第60页“思考与练习”1。

二、动能定理

1.提出问题:由以上讨论可知,做功可以使不具有动能的物体获得动能,那怎样能使具有动能物体的动能发生改变?

2.推导

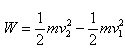

质量为m的汽车,受恒定的牵引力F作用,在水平路面做匀变速直线运动,速度由v1变为v2,发生位移为s,由公式 ,将此式代入

,将此式代入 得:

得:

3.对等式 意义的讨论

意义的讨论

(1)等式左边是汽车牵引力对汽车做的功,右边是汽车末动能与初动能的差值,即牵引力做引起的动能的增加量。

(2)从等式可以看出,在这个问题中,做正功可以增加物体的动能,动能的增加量等于外力做的功;同理可以证明,此式对外力做负功也成立,此时,物体的动能减少。

(3)等式虽是由恒力作用下做匀变速直线运动的物体推导出来的,如果外力不是恒力,物体做非匀变速直线运动或曲线运动,这一等式也成立。

4.动能定理

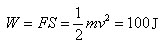

(1)内容:外力对物体所做的功等于物体动能的增量,用公式表示就是:

,也可以表示为:

,也可以表示为:

如果物体运动中有几个力做功,等式的左边应是各力的总功,即合力的功或各力功的代数和。

(2)动能定理的应用:

公式中涉及力、位移、质量、初速度、末速度五个物理量,对于物体在外力作用下的一段运动过程,如已知上述五个量中的四个,可以用此式求出未知的一个量;如果把左边的FS当成一个整体,可求出力F对物体做的功;如果把整个右边做为质量,可求出功能的变化量。

和运用牛顿第二定律求解力学问题相比,运用动能定理不需考虑方向问题,也不要求物体一定做匀变速之直线运动。

(3)运用动能定理分析与求解力学问题的一般程序

分析物体运动过程中的受力情况,找出做功的力,计算出总功或列出总功表达式;找出物体的初末速度,计算出动能变化量或列出功能变化量表达式;由动能定理列出等式;求解出等式中的为质量。

◆案例研究──巩固小结

1.讲解教材第59页“例题”熟悉运用动能定理的思路与步骤。

2.例3 铅球运动员将质量2kg的铅球由静止水平推出,铅球离手是的速度为10m/s,运动员推出铅球过程中对铅球做的功是多少?

解析:铅球开始的动能是0,经推动离手时获得了速度,即获得了动能。由于是水平推出,这一过程中,只有运动员的推力做了功,对铅球运用动能定理有:

◆交流评价──巩固所学

1.学生练习:教材第60页“思考与练习”3。

2.引导学生归纳小结本节要点。

【布置作业】

1.复习所学内容,并完成教材第60页“思考与练习”2、4。

2.撰写小论文《物体动能的改变》。

3.预习第3节。

【板书设计】