卞卓舟:赓续百年初心 根植教师教育

2022-12-08

站在2022的末尾,细细“翻阅”基础教育改革发展日历,有一串重要的日子值得回望:2021年7月,中共中央、国务院办公厅发布“双减”政策;2022年4月,《新时代基础教育强师计划》发布;同样在4月,新版义务教育课程方案与课程标准发布;2022年6月,第五批8个省份宣布启动新高考改革,除西藏和新疆外29个省市自治区全部加入新高考阵营……

这些关键的改革节点,意味着什么?意味着中国基础教育指向教育初心与本质的改革进程正在加快。正如习近平总书记在二十大报告中进一步强调:“加快建设高质量教育体系,发展素质教育,促进教育公平。”

那么,高质量、减负、提质、增效,撬动这一环环教育生态链条改革落地的关键是什么?其中,有一个枢纽、一把钥匙,我认为是“教师”,是教书育人的万千老师们!

提起“教师”二字,之于教材编者,是真诚服务的对象。而之于我,一个近十年教师培训服务的工作者,最先映入脑海的,是四幅画面、四件小事。

2013年,我在河南新乡第一次组织教师培训活动,在座无虚席的教室里,有一位农村女老师背着孩子来听课,一听就是3天。看着她们母子的背影,我第一次感受到了教师培训,真的不只是一份工作那么简单。

2018年,我带着几位高校教授,前往云南给美丽中国基金会150位支教大学生做岗前培训。第一节课上,十几位大学生齐刷刷站起来,严厉质疑讲师的讲课内容不接地气、空虚无物。从那之后的5天时间,我们工作团队几乎彻夜无眠,紧急调整培训内容,才勉强完成培训任务。那5天,让我懂得了,教师培训工作的标准,应当在高处、在心里,绝不允许敷衍和随意。

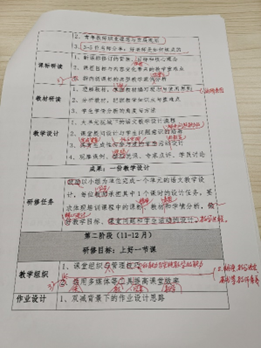

今年4月,我入职人教文化交流中心两个月,在一次邀约专家讲课的过程中,我将课程方案发给了专家,说:“请您多指导!”第二天一早,我竟然收到了一份闪送文件。年近80的老先生,将我的课程方案打印出来,用红笔逐字逐句逐个标点做了圈改,并写下一句寄语:“教师培训,大有可为,人教社责无旁贷。而热爱,是一切成功的基石。”这份文稿,我一直珍藏于案头;这句话,我永远铭记在心。

紧接着,2022年5月,新冠疫情汹涌蔓延,各地纷纷进入静默状态,我们人教文化交流中心面临着多个重要国培、省培项目的实施压力。23日晚,当我们得知人教社大楼将于晚上12点封楼时,距离贵州省劳动教育国培项目在线开班已经不到9个小时!“绝不能延期!”没有片刻犹豫,中心两位领导即刻从家里驱车到了社里,在封楼前一刻抢出了直播设备和开班材料,又赶到远在顺义的临时摄影棚,通宵达旦完成了全部准备工作!那个带着设备冲进夜幕的身影,令人泪目,又无比心安;“人教文化交流中心”在我们每一个人心里,愈加可亲、可爱、可信任;而我对教师教育这份事业,也有了更多的笃定和担当!

这些珍贵画面,汇聚成的是一份沉甸甸的责任,也是一次次的扪心自问:我们人教社应当做什么样的教师培训服务,我们的定位应该是什么?

我思考,有三种角色值得我们去努力。

首先,做教师的教师。我深切感受到,人教社以数十年的持续耕耘,形成了对中国一流智力资源的感召力和汇聚力。而我们应该做的,是以更科学、更创新、更智慧的方式,缩短全中国一流智力资源与一线教师的距离。缩短的,不是物理距离,也不是搬运专家,而是一个完整的教师教育体系的搭建和完善。

其次,做教师的朋友。走进学校、走入课堂、贴近教师,真正走到教师身边去,去倾听他们的心声,去帮助他们专业成长,去陪伴他们感受教育的喜怒哀乐,去展现我们人教社的专业和引领,去释放我们人教人的真诚和温暖。

再者,做教师的学生。一线教师的身上,有对课堂、对教学、对学生最鲜活的认知和理解,这正是我们编研教材时最应当听到的声音、最希望借鉴的建议,也正是我们组织培训时最根本的遵循和依托、最应该补上的重要一课!

最后,我想用两张照片结束我的分享。这是在2018年,一群毕业20年的中年人穿着胸前印着“归来仍是少年”、背后印着“最强”两个大字的文化衫,从天南海北汇聚在一起,回到母校看老师。照片中间那位笑开了花的,就是他们的班主任,也是我亲爱的母亲。当我母亲跟我讲述这场聚会的点点滴滴时,我分明看到她眼里掩不住的光,也倒映出了我的那份感动和感慨。

我想,正是有着一代代教育人职业理想的绵延不断,才让我们有了实现“教育强国、科技强国、人才强国”的中国信心和信念,才有了我们“办好人民满意教育”的人教底气和锐气,才有了人教大家庭里老一辈专家的榜样传承、新一代人教人的接续奋斗,才有了人教社助力中国基础教育振兴发展的初心不改、信念永存!

演讲者:人民教育出版社人教文化交流中心 卞卓舟

下一篇:张毅忠:白日不到处,青春恰自来