目录

比较教育

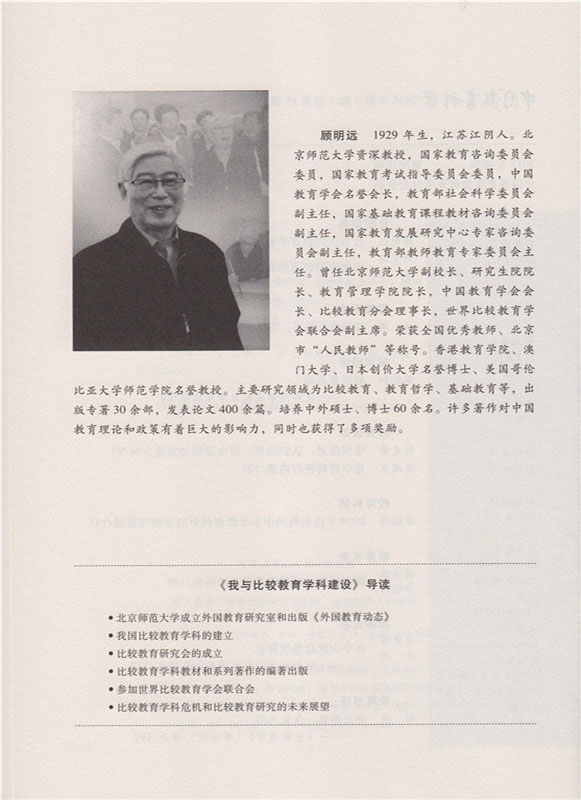

我与比较教育学科建设

中国比较教育的制度化:历程、挑战与变革

教育专论

终身教育视界:当代中国社会教育力的聚通与提升

学术感悟

做教育真难

——我的治学历程与学术感悟

教育改革

学校改进:认识边界、历史逻辑与前进方向

论学校精神的内涵

教育科研

2000年以来我国中小学教育科研的回顾与展望

教育学史

民国时期大学教育系科变迁研究

回顾大家

孙中山教育思想简论

——纪念孙中山先生诞辰150周年

教育书评

守正出新,久久为功

——《比较教育》(第五版)评介

《中国教育科学(2016年第3辑)》主要内容包括:比较教育,教育专论,学术感悟,教育改革,教育科研,教育学史,回顾大家,教育书评。

《中国教育科学(2016年第3辑)》:

一、中国比较教育制度化的发展历程

由于处于社会政治因素和学科特殊属性的现实夹缝中,比较教育在我国的发展备尝艰辛。尽管在20世纪的上半期,中国比较教育已经开始了初步制度化的尝试,但是由于一系列众所周知的外在因素的干扰,这一时期的制度化仅是停留在个体性、分散式与无序化的层次上,最终没有完成制度化建设的过程。顾明远先生曾说:比较教育在我国的发展经历了一个艰苦过程,新中国成立之前的研究规模很小,在改革开放以后建立了比较教育学科,但是主要还是借鉴西方国家的教育,这是由于改革开放之前国家闭关自守,对国外的情况极其不了解,所以一开始主要是借鉴几个发达国家的教育。这段话的含义有以下两点:一是中国比较教育的制度化进程是在改革开放后才真正开始的,其发展历史并不久远;二是比较教育能够进行制度化建设的原因之一是因为改革开放后的我国有了学习国外先进教育经验的需求,比较教育是作为我们了解和借鉴发达国家教育的手段和工具而出现的。换言之,较短的学科发展史与功利性的学科发展目标是我国比较教育学科发展的重要特征,也是我们认识中国比较教育制度化的前提。

改革开放之后,随着社会形势的发展与教育事业的推进,中国比较教育开始迈出制度化的实质性步伐。总体来看,经过30多年的快速发展,“(中国)比较教育已经具备了一个独立存在的学科所必须具备的所有基础结构——它有一支规模相当大的专门研究队伍,有一个比较活跃的学会组织,在高等院校普遍设置了比较教育专业,开设了比较教育课程,出版了专门刊物”。可以说,比较教育在中国已经开始并初步完成了学科制度化的过程,正在向着学科的进一步成熟、规范与完善的目标前进。

(一)人才培养

广义的人才培养工作包含课程设置、教科书编订与学术后备力量培育等多项内容。在课程设置方面,早在1922年,国立北京高等师范学校便在教育系中设立了“各国教育制度”的选修课程。到了1931年,国立北平师范大学成立教育学院,其“章程”中规定:“各国教育行政”为教育系教育行政组必修科目,目的在于探讨各强国关于教育行政之理论及实况,使学生对于教育行政问题有扩大眼光及解决之能力。1930年,厦门大学教育学院的教育行政学系开设了名为“比较教育”的必修课。1932年,国立中山大学教育系在第三学年设立“比较教育”,目的是“让学生明了各国教育制度的现况和趋势、因果及得失”。在浙江大学于1932年出台的《浙江大学二十一年度学程纲要》中,“比较教育”被列为教育系必修课程,其目标是“详究现代各国之教育制度,以供研究本国教育问题之参考”。截至1936年,我国许多大学的教育系都开设了“比较教育”的相关课程,甚至在国家高等文官考试中,教育行政人员考试科目中也设有“各国教育行政”。然而1949年以后,由于政治因素,生机勃勃的比较教育课程发展遭受重大打击,在1949年由华北高等教育委员会公布的《各大学专科学校文法学院各系课程暂行规定》中,“比较教育”课程被予以裁撤,“苏联及新民主主义国家教育研究”成为唯一的一门涉及外国教育的课程。1961年,教育部颁布的《教育系学校教育专业教学方案(修订草案)》中对课程设置进行了调整,加入了“外国教育论著选读”、“外国教育现状研究”、“现代西方教育思想流派研究”等课程,不过作为独立课程的“比较教育”仍没有得到恢复。十年动乱后,作为教育学专业基础课程的“比较教育”得到了逐步恢复。1978年8月,教育部颁布了《高等师范院校学校教育专业学时制教学方案(修订草案)》。这一方案明确规定了“学校教育专业”的教育类选修课程名单,其中比较教育相关课程包括:比较教育、外国教育论著选读、外国教育现状与思想流派。时至今日,“比较教育(学)”课程已成为本科阶段教育学各专业的必修课或者选修课,有些大学甚至在本科阶段开设了比较学前教育、比较中小学教育、比较高等教育、比较教育管理等专业性更强的课程。在研究生教育阶段,在比较教育学专业以外的教育学各专业中,大都开设更加深入的专门化的比较教育课程。

……