第73天:总体布局:统筹推进“五位一体”(三)

01 推动社会主义文化繁荣兴盛

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。

中国特色社会主义文化,源自于中华民族5000多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化,植根于中国特色社会主义伟大实践。中国特色社会主义文化是激励全党全国各族人民奋勇前进的强大精神力量,是中华文化获得空前发展、重新走向辉煌的必然选择。

建设社会主义文化强国,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路。发展中国特色社会主义文化,就是以马克思主义为指导,坚守中华文化立场,立足当代中国现实,结合当今时代条件,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,推动社会主义精神文明和物质文明协调发展。

02 坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位

意识形态工作是党的一项极端重要的工作,是为国家立心、为民族立魂的工作,事关党的前途命运,事关国家长治久安,事关民族凝聚力和向心力。

马克思主义是我们立党立国的根本指导思想。背离或放弃马克思主义,我们党就会失去灵魂、迷失方向。在坚持马克思主义指导地位这一根本问题上,我们必须坚定不移,任何时候任何情况下都不能有丝毫动摇。

坚持马克思主义,必须坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,健全用党的创新理论武装全党、教育人民的工作体系。对于青年学生来说,就是要自觉接受马克思主义理论教育,深化对马克思主义历史必然性和科学真理性、理论意义和现实意义的认识,学会运用马克思主义立场观点方法观察世界、分析世界,真正搞懂面临的时代课题,深刻把握世界发展走向,认清中国和世界发展大势,深刻感悟马克思主义真理力量,为成长成才打下科学思想基础。

03 用社会主义核心价值观凝心聚力

我国是一个有着14亿多人口、56个民族的大国,确立反映全国各族人民共同认同的价值观“最大公约数”,使全体人民同心同德、团结奋进,关乎国家前途命运,关乎人民幸福安康。

社会主义核心价值观是社会主义文化的灵魂,是决定文化性质和方向的最深层次要素。在当代中国,我们倡导富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观。它从国家、社会、公民三个层面深入回答了我们要建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民的重大问题,凝结着全体人民共同的价值追求,是当代中国精神的集中体现,是坚持和发展中国特色社会主义的精神动力。

社会主义核心价值观是对中华优秀传统文化的继承和发展,又与我们的奋斗目标相结合,还与我们需要解决的时代问题相适应,因此具有强大的引领作用。

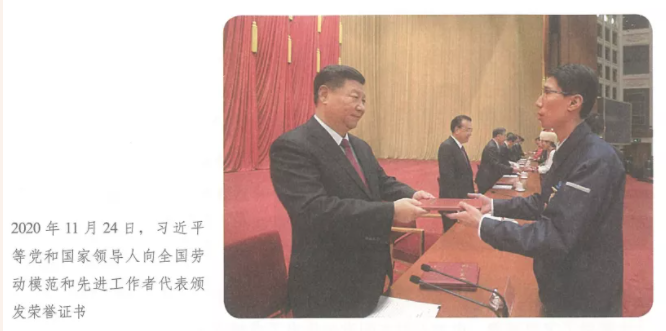

图源《读本》高中版

图源《读本》高中版

04 推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展

中华优秀传统文化蕴含着丰富的哲学思想、人文精神、价值观念、道德规范,积淀着中华民族最深层的精神追求,滋养和丰富着当代中国人的精神世界,是中华民族的根和魂,是中国特色社会主义植根的文化沃土,是中华民族的突出优势,不仅为中华民族发展 壮大提供了丰厚滋养,也为人类文明进步作出了卓越贡献。

不忘本来才能开辟未来,善于继承才能更好创新。对待中华传统文化必须坚持古为今用、推陈出新,有鉴别、有扬弃,实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,实现传统文化与现实文化相融通,铸就中华文化新辉煌。

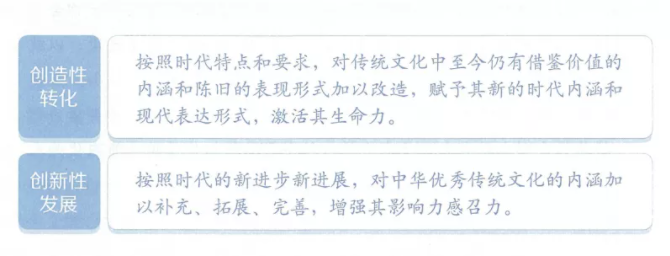

图源《读本》高中版

05 提高国家文化软实力

我国是文明古国、文化大国,必须要立足文化传统与当今现实,凝聚中国力量,传播当代中国价值观念。

文化软实力集中体现了一个国家基于文化而具有的凝聚力和生命力,以及由此产生的吸引力和影响力。提升国家文化软实力,要“形于中”而“发于外”,切实把我们自身的文化建设好。要深化文化体制改革,完善文化管理体制,加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制,推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展,不断丰富人民精神世界、增强人民精神力量。

图源《读本》高中版

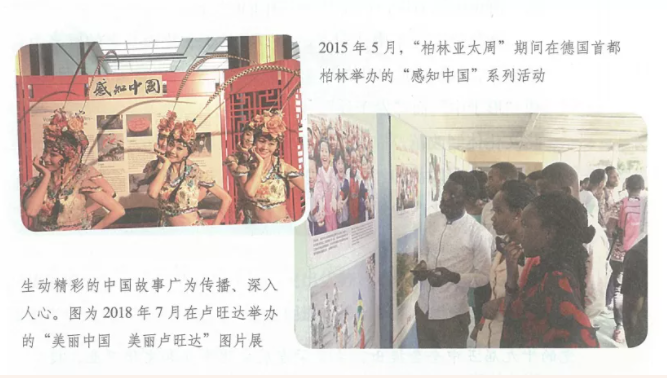

讲好中国故事是提升国家文化软实力的重要战略任务。讲好中国故事,努力提高国际话语权,不断提升中华文化影响力,要把握大势、区分对象、精准施策,主动宣介习近平新时代中国特色社会主义思想,主动讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事,让世界更好了解中国,并提炼好展示好优秀传统文化,完善和创新国际传播。

图源《读本》高中版

文字来源:《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》高中年级57-64页