第72天:总体布局:统筹推进“五位一体”(二)

01 坚持走中国特色社会主义政治发展道路

中国特色社会主义政治发展道路,是中国共产党领导中国人民把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、经过长期探索实践逐步开辟和形成的,是符合中国国情、保证人民当家作主的正确道路。

坚持走中国特色社会主义政治发展道路,我们必须坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,必须积极稳妥推进政治体制改革,必须始终保持政治定力。

02 用制度体系保证人民当家作主

人民民主是社会主义的生命,人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心。没有民主就没有社会主义,就没有中华民族的伟大复兴。人民当家作主是我们党矢志不渝的奋斗目标。

我国实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体,实行人民代表大会制度的政体,实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度等基本政治制度。这样一套具有鲜明中国特色的制度安排,有力地保证了人民当家作主。

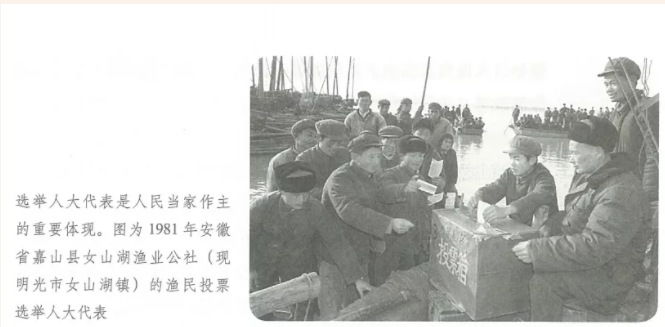

人民代表大会制度是我国的根本政治制度。人民通过民主选举选出自己的代表,组成各级人民代表大会。各级人民代表大会都对人民负责、受人民监督,代表人民行使国家权力,全国和各级地方的一切重大事务都由人民代表大会决定。实践充分证明,这一制度是符合中国国情和实际、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主、保障实现中华民族伟大复兴的好制度。

图源《读本》高中版

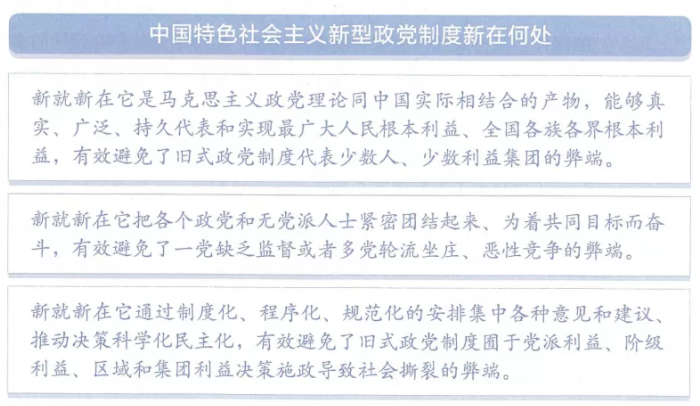

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度,是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造。这一新型政党制度,强调中国共产党的领导,强调发扬社会主义民主,不仅符合当代中国实际,而且符合中华民族一贯倡导的天下为公、兼容并蓄、求同存异等优秀传统文化,是对人类政治文明的重大贡献。

图源《读本》高中版

民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一,是建设中国特色社会主义政治的重要内容。民族区域自治制度是以领土完整、国家统一为前提和基础的,是国家的集中统一领导与民族区域自治的有机结合。它增强了中华民族的凝聚力,使各族人民,特别是少数民族把热爱本民族与热爱祖国的深厚感情结合起来,更加自觉地担负起捍卫祖国统一、保卫边疆的光荣职责。坚持和完善民族区域自治制度,要坚持统一与自治相结合、民族因素与区域因素相结合;要坚持不懈开展马克思主义祖国观、民族观、文化观、历史观宣传教育,打牢中华民族共同体的思想基础。

基层群众自治制度是我国的基本政治制度之一。我国的基层群众自治指的是人民群众在城乡基层党组织领导下,在居住地范围内,依托基层群众自治组织,依法直接行使民主权利,实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的民主制度和治理模式。

03 巩固和发展最广泛的爱国统一战线

我们党在长期的革命、建设、改革过程中,始终把统一战线和统战工作摆在全党工作的重要位置。建立和完善广泛的统一战线,是建立、巩固和发展人民民主专政制度的重要保障,为维护国家安全作出了重要贡献。多年来,我们结成了包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的最广泛的爱国统一战线。

在最广泛的爱国统一战线中,中国共产党是总指挥,大家齐心协力大合唱。合唱的主旋律就是建设中国特色社会主义。我们完全有信心、有能力把我国社会主义民主政治的优势和特点充分发挥出来,为人类政治文明进步作出充满中国智慧的贡献。

图源《读本》高中版

04 全面贯彻党的民族、宗教政策

我国是统一的多民族国家,在历史演进中,我国各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。中华民族和各民族的关系,是一个大家庭和家庭成员的关系,各民族的关系是一个大家庭里不同成员的关系。各民族同胞要手足相亲、守望相助,共同维护民族团结、国家统一。要全面贯彻党的民族理论和民族政策,维护和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。要依法治理民族事务,确保各族公民在法律面前人人平等。坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展,促进各民族像石榴籽一样, 紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体。坚持促进各民族交往交流交融,增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,不断铸牢中华民族共同体意识。严密防范、坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动。

要全面贯彻党的宗教工作基本方针,实行宗教信仰自由政策,依法管理宗教事务,坚持独立自主自办的原则,坚持我国宗教的中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

图源《读本》高中版

文字来源:《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》高中年级52-57页