统编教材:在识字教学中发展学生思维能力

识字是语文学习的重要基础,是小学低年级语文教学的重要任务。《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称《课程标准》)在识字目标和内容中提出,第一学段须认识常用汉字1600个左右。对照小学阶段累计认识3000个左右汉字的学习任务,第一学段的识字量超过了二、三学段识字量之和。第一学段大量学习汉字对发展学生语言,提升其阅读能力的确具有重要意义,但是对学习起始阶段的学生而言,要达成这一学习目标不是一桩易事。有没有方法能提升汉字学习的效率和乐趣,让学生乐学善学呢?教学目标不仅仅指向汉字是否会读会用,更加重视汉字学习过程中的思维发展,以思维的力量来点燃学生学习汉字的热情,或许值得一试。

一、凸显思维要素的教材特色解读

长期以来,语文学科较忽视对学生思维的培养,高中语文核心素养中提出“思维发展与提升”是对语文学科学习目标的重要纠偏,“思维发展与提升”被认定是高中语文核心素养形成的关键。陈先云老师在2016年全国特级教师年会中提出可以从“理解、运用、思维、审美”四个角度进行小学语文核心素养的培养,培养思维能力也成为统编教材编写的重要指导思想。统编教材在汉字学习材料中渗透了哪些思维培养的要素呢?

(一)在有根有据的猜想练习中发展逻辑思维

逻辑思维能力是指对事物进行观察、比较、分析、综合、抽象、概括、判断、推理,并能准确而有条理地表达自己思维过程的能力。统编教材重视“猜想”这一学习形式的价值:一方面“猜想”承袭了游戏教学的思想,“猜想”一词本身就传达了小试身手的意思,猜对了有惊喜,猜错了也无妨,学生在无压力的学习情境中更容易打开自由思维的大门;另一方面教材提倡有根据的“猜想”,这就有如福尔摩斯探案,必须从学习材料中寻找蛛丝马迹。在“猜测”的过程中,既需要对材料进行分析,又需要对分析结果进行综合,这正是对逻辑思维能力的有效训练。

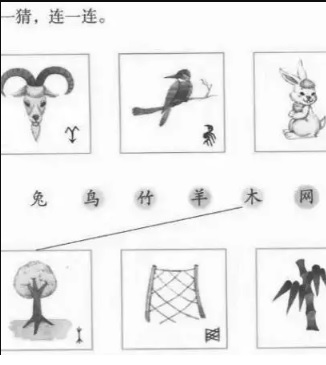

以一年级上册教材《日月水火》为例,这是学生进入小学学习后的第四课,在课后练习中就提出“猜一猜,连一连”的要求。如下图所示:

这一题中所呈现的“兔、鸟、竹、羊、木、网”都是生字,对于学生来说,在猜测和连线的过程中,就需要进行积极的逻辑思维活动。对于刚入学不久的一年级学生而言,这种思维训练是具有挑战性的:他们必须找到楷书、甲骨文、图画三者在“形”上的关联和共同点,把这些共同点作为条件信息提取处理,综合条件信息进行判断,最终得出结论。比如“羊”,图画上的羊头有两只向下卷曲的角,甲骨文的“羊”如同简笔画一般也有两只向下的角,学生通过观察对比找到两者的共性特点;接着,学生需要再观察六个楷书汉字,找寻其中也具有此特征的汉字;楷书“羊”字,正好具有这样的特征,点和撇就是演变过来的羊角,由此将楷书“羊”和图片联结起来。在这一思维过程中,学生需要运用观察、比较、提炼、对照、综合、推理等能力。更为重要的是,得出答案并不是教学目标的达成,教师还需要引导学生说出这样联结的理由,以发展他们有条理地表达自己思维过程的能力。

教材中还有一类课文更加凸显了“猜想”这一学习形式在发展逻辑思维方面的作用。统编教材第一册至第三册采用全文注音的编排方式,但是每一册都会编排1-2篇课文采用非全文注音的方式——只给部分生字注音。学生遇到不认识的生字,需要通过“猜想和推测”来完成阅读。猜想推测,不仅可以达到温儒敏教授提出的“连滚带爬阅读”的目标,还可以不断拨动学生的思维神经,让学生以识字为基点,主动张开思维触角,吸纳文本传递的相关信息,寻找信息之间的关联,在提炼、整合、印证等一连串的思维活动中发展逻辑思维能力。

(二)在不同角度的归类识记中构建系统思维

小学语文识字教学在中华人民共和国成立初期就对“归类识字”进行过相关研究,如20世纪50年代,辽宁黑山北关实验学校和北京景山学校就开展识字实验,提出“基本字带字”“偏旁带字”“同音字归类”等集中识字方法,为识字教学提供了有益的经验。20世纪70年代后期,人民教育出版社编写全国通用教材时,提出了“多种形式识字法”。“多种方法”的其中一类就是指:选择能较好体现汉字规律和特点的字,编排在一起作为学习材料。识字不再是单枪匹马、零打碎敲,而是将有关联的汉字信息集结成识字网络,这是教材编写者的系统思维。同时,借助这样的学习初步构建学生学习的系统思维。统编一、二年级教材,传承这一编写思路,重视用归类学习的方式来识记生字。教材从多个角度将生字归类学习。按字义归类。将意义有共性的生字编排在一起,如《口耳目》中有五个生字都和身体器官有关,《姓氏歌》中将八个常见的姓氏编排在生字表中。一年级下册语文园地四识字加油站将量词归类学习。按部件(字音)归类。如字族文识字《小青蛙》,用“青”带出一连串有相同部件且读音相近的生字“清、睛、情、请”,一年级下册语文园地五识字加油站中用“饱、泡、炮”,有相同的部件“包”,读音相近。按构字特点归类。如在《日月水火》一课中学习象形字,《日月明》一课中学习会意字,《动物儿歌》一课学习带“虫字旁”的形声字。按识字方法归类。一年级下册语文园地七识字加油站中,归类学习加一加、减一减这两种识字方法,二年级上册语文园地五识字加油站中让学生通过辨识相同部件不同偏旁的生字的意思,学习看偏旁推测意思的识字方法。

教材不仅在生字学习时运用了归类识记的方式,在生字复现与巩固时,也采用了归类的方式。如二年级上册语文园地七展示台,教材归类出示四组易错字。易错字为大类,生字错误的不同成因是小类。学生在自主发现的过程中,明晰了大类与小类的层级关系,这也正是在帮助学生建立系统思维。

教师在解读教材时,要把握教材归类学习生字的特点,用好这一特点展开教学。特别注意以下三点:一是应以系统思维指导学习过程,将一类字看作一个学习整体,适时引导学生发现生字的共性;二是应随着学习的推进丰富学生归类的视角,构建学生的识字地图,引导学生初步形成系统学习的思维;三是在生字复现巩固阶段,要指导学生运用系统思维重组已学的生字,归类纳入识字地图中,提升识字效率。

(三)在生活情境学习中培育实用思维

美国心理学家R.J.斯腾伯格在《思维教学——培养聪明的学习者》一书中提出了思维三元理论。其中一类我们比较忽视的思维类型即是“实用—情境性思维”。R.J.斯腾伯格认为:我们不能脱离情境考察智力,离开情境考察儿童的智力会得出极端错误的结论。同样,我们也不能脱离情境来学习,在实际情境中学习或解决实际问题才有可能发展实用性思维。

一年级下册语文园地四的识字加油站,归类识记了八个表示人体器官的生字。插图和小泡泡指引学生可以玩“点五官”的游戏,如果从学习方法的角度看,这是教材在提示教师,可以组织学生在游戏中学习,提升识记生字的效率和趣味。当然,我们还可以从思维发展的角度看,学生在学习了生字后,还要用学到的知识解决游戏中遇到的实际问题,在接受游戏挑战,根据对方说出的生字,找到身体相对应的部位时,学生体验到了并正在形成一种思维——学以致用的思维。

又如一年级下册语文园地六展示台,引导学生在食品包装上识字。这些包装上的字,有原本已经认识的,也有不认识的。学生可以借助认识的字和物品来猜出不认识的字,也可以通过向身边的人请教来学习生字。这不都是在培育解决实际问题的实用性思维吗?

像这样在生活情境中识字的教学内容还有很多,一年级通过看课程表识字,二年级学习看火车票来识字。这些内容都将学生的现实生活引入课堂,在真实的生活情境中学习,提升识字的效益;在真实的生活情境中运用,提升解决实际问题的能力,发展实用性思维。

《课程标准》中多次提出要发展学生思维,语文核心素养重视思维的发展与提升,统编教材将《课程标准》和语文核心素养中提出的对思维发展的要求变成现实的学习材料,让教师在实施促进学生思维发展的教学中能找到路径和凭借。

二、发展思维能力的识字教学策略

(一)目标制订:识字教学的思维要素须在目标中细化

教学要有的放矢,目标的设定是关键所在。但是,极少有教师会在教学目标中设定思维发展的目标,特别是在制订生字教学目标时,都会采用常规的写法,如“认识本课12个生字,会写8个生字”。这样的目标表述,指向是唯一的,关注的是知识习得,重视的是结果。如果目标制订时就没有考虑思维发展的目标,那么要在课堂教学时实施和展开就更难以做到了。指向思维发展的教学目标应该怎样制订呢?以一年级下册《古对今》一课为例,如何制订教学目标?我们是否可以在原有目标的基础上加入思维教学目标。目标制订如下。

教学目标:正确认读本课“圆、严、寒、酷”等12个生字。

思维教学目标:归类学习“晨、暮、朝、夕”4个生字(其中“暮”为带读字),通过部件“日”在汉字中的不同位置,推测“晨、暮”的不同意思;通过“夕”字甲骨文字形的学习,推测字形和字义之间的联系;能根据字义对对子。

教学目标如同课堂教学的指南针,指引课堂教学方向。在常规教学目标后添加思维教学目标,是在第一学段重视识字教学的重要标识,是思维教学从理念走向实践操作的起点,是教师轻目标重过程的备课思维的重要改变。在思维目标指引下的思维教学过程会这样展开:

1.(课件出示“晨、暮、朝、夕”四个生字)这4个字都是表示时间的,老师把它们归为一类。这些字里,藏着表示时间的“日”和“月”。你能找到吗?(学生能找到“朝”中有“日”,“朝”中有“月”)

2.(出示生字卡片“晨、暮”)日表示太阳,请你们仔细观察“日”在这两个字中的位置,根据“日”的位置猜一猜,“晨”和“暮”分别表示一天中的什么时间?(学生推测,并说明理由。)

3.(出示生字卡片“朝”),“晨”表示早上,“朝”也表示早上。这个字里也有“日”,古人觉得太阳是从草丛边升起来的,所以造字时就在日的周围画了一些“十”字,表示草丛(出示甲骨文)。那么,你知道为什么在草丛边上还要画一个月亮呢?(学生自由推测,在学生推测的基础上,教师再为学生讲述:日升月落为朝,早上太阳初升时,月亮还没有完全落下。)

4.其实,这四个字里,还藏着一个月亮,你能找到吗?(出示生字卡片“夕”。)甲骨文中,“夕”和“月”为同一字形。现在你应该知道“夕”表示什么时间了吧。

5.这4个字可以变成不同的对子,你能来对一对吗?(可以是反义对,也可以是同义对,在学生自主创编对子的过程中,感受对子的特点。)在这个教学片段中,教师多次让学生根据字面信息进行推测,学生需要不断寻找字形和字义之间的联系,在这一学习过程中,就需要运用并能发展逻辑思维能力;教学中还需要学生根据生字的意思来对对子,这就是需要运用已有的知识来解决实际的问题,实用性思维也在锻炼中。这一教学环节的设计就是对应思维教学目标的,因为关注思维发展,所以让实际教学和传统的生字教学有了不一样的面貌。

(二)问题挑战:没有问题恰恰是识字教学最大的问题

识字教学中教师也会提问,但是惯常会提出的问题是“这个生字(或词语)谁会读?你有什么好办法记住这个字”,这样的问题是对学生的学习有促进作用的真问题吗?提出这样的问题本身就暴露出两个问题:一是没有根据构字特点提问,千字一面,识字教学刻板单一。每节识字课都提出这样的问题,等同于没有提出问题。二是这样的问题都是指向于“记住”这一目标维度的,在识字的过程中缺少对思维发展的考量,缺少了具有挑战性的学习活动。那么,在识字教学中,可以设计怎样的问题,来挑战学生思维,激发学习内驱力呢?我们来看一年级下册《棉花姑娘》一课中“燕”字的教学设计。

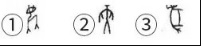

1.(课件出示生字“燕”和小燕子的图画)古人写的“燕”字特别有意思,就像画了一只小燕子。接下来陆老师会出示三个古人写的字,都是动物名称,你能从三个字中找到“燕”字吗?理由是什么?

2.你现在能从生字“燕”(楷书)中找到燕子的翅膀和尾巴吗?

3.教师小结:原来中国古代的汉字,很多字就像画了一幅画。把事物的样子画下来,就是一个字。现在请你看①号字和③号字,请你猜猜这两个字分别是我们已经学过的哪两个生字?还要说出理由。(这两个字是《咕咚》一课中学过的“鹿”和“象”)

在以上的教学片段中,教师共提出3个问题,第1个问题引导学生从字形上找到甲骨文“燕”字和燕子之间的联系,关键是要让学生说出理由,即思考的过程;第2个问题从图形出发,回溯抽象的字形,将具象与抽象有机联系;第3个问题是需要学生根据象形字的特点,从图形中看出文字,并要陈述理由。这些问题都与思维有关,用问题引领,激发学生跃跃欲试,发起对思维的挑战。在这样的学习过程中,学生会对识字发生兴趣,更会期待老师提出新的思维挑战,在对思维的挑战过程中,体验学习的获得感。

(三)重点突破:识字难点往往是思维发展的关键点

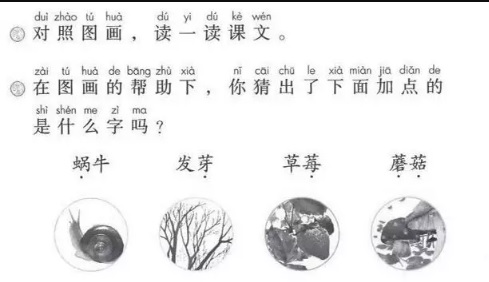

说到思维教学,很多教师会觉得为难:我这堂课中,思维发展的关键点到底在哪里?识字教学的思维发展关键点其实和学习生字的难点有着高度的统一,识字难点往往就是思维发展的关键点。以一年级上册《小蜗牛》一课为例,课后习题如下:

这五个带点的生字在课文中没有注音,题干中提示可以通过图文对照猜想生字的读音。“蜗牛、草莓、蘑菇”这三个由生字组成的词语较容易猜,因为图示非常明确,“发芽”一词通过图示较难推测:一是因为图片是水墨画,嫩芽画得淡雅,学生较难发现;二是因为“发芽”是植物生长的动态过程,仅用图画这一单一的信息,很难猜测出结论;三是因为“发”字在这一课中也是生字,文中给其注了音,但是在这道习题中,却没有标注拼音。基于这样的分析,就找准了生字教学的难点。教学中对于生字“芽”的猜测,就是学生逻辑思维能力发展的重要契机。教学时,教师应该摒弃面面俱到的教学思维,聚焦教学难点,在突破难点的过程中,提升学生的思维力。教学中,如何突破“芽”字教学难点呢?教学时,教师以讲故事的方式引出故事的第一段(如下)。

春天来了,蜗牛妈妈对小蜗牛说:“孩子,到小树林里去玩吧,小树发芽了。”háiw?n ba fā教师讲到“发”字时停下,将“发芽”一词显红,接着问学生:小树怎么了呢?你能读出这个词语吗?如果学生不能发现线索,教师可以将“春天来了”一词显红,让学生在语境中发现故事的重要线索:故事发生在春天,春天小树能发什么呢?当然是“发芽”喽。通过文本中表示季节的信息,推断生字的读音。也有学生会根据形声字构字规律来推测,“芽”字下面是“牙”(这个字第12课《雪地里的小画家》刚学过),加上草字头,应该还是读“yá”,这种推测方式也是很有价值的。在这一教学活动中,教师根据一年级学生的学习水平,有意识地创造条件,让学生发现有价值的信息。信息即是依据,有理有据的思考,思维能力就发展起来了。

识字教学,是语文学习的基石,是语文学习的起始。伴随思维成长的识字学习,才能让学生经历充分的学习体验,感悟思考和发现的乐趣。识字能力和思维能力同步发展才是统编教材理念下识字教学的应循之道。

原文刊登于《小学语文》2019年1-2月合刊。