科学新教材:“单元回顾”并不单一

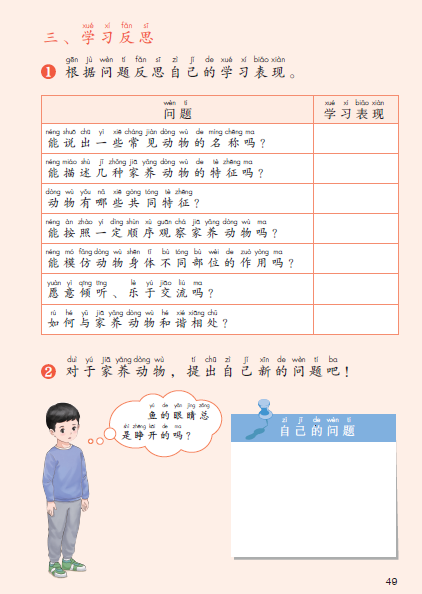

现行教材的“单元回顾”将一个单元学习内容用概念图进行了整理,成为人教/鄂教版科学教材的标志性特色。在2022版课标教材编修过程中,为了优化“单元回顾”,编写组展开了较长时间的讨论,甚至是激烈的争论。为了统一思想,编写组不得不特意做了一次“科学教材教学评一体化”的问卷调查。参与调查的教师中,96.09 %的教师希望教科书为落实教学评一体化作出指导。87.39 %的教师希望教科书能呈现典型的、情境化的测评作业,更好地引导学生将知识应用于实际情境中,进一步促进科学概念的深度理解;另外,体现教师、学生和家长可以共同参与的评价形式,如根据学习目标清单进行反思和评价,也是教师期望教材中包含的内容。调查问卷的结果坚定了编写组优化“单元回顾”的信心,逐步形成了包含“概念图”“学以致用”和“学习反思”的“单元回顾”新样态。

“‘单元回顾’的价值是什么?如何架构才能更好地发挥引导学生主动学习的作用?”在一次编写讨论会上,一位老师提出了这个话题,一下子把大家的关注点聚焦到了一个看似很平常的问题上面,也让我陷入了对“单元回顾”的回顾之中。

在教材编写中接触“单元回顾”这一说法,大约是在2017年前后,正逢2017版《义务教育小学科学课程标准(实验稿)》出台前期,为了体现新一轮课程改革的要求,在总结原有教材“单元评价”板块编写经验的基础上,“单元回顾”应时而生。

单从字面上看,单元回顾是在一个单元学习结束之后,对过去所经历事件的回忆和总结。翻看了不同教材版本的单元结束方式,可以说是各有千秋。从小学科学教材来看,有的是以单元所涉及的知识点为主进行一番小结,以期让学生对知识体系有明确的把握;有的则以“单元评价”的形式呈现,从科学探究、科学知识等多方面,让学生对自己的学习作出评价,找到自己最满意的地方和进一步努力的方向,并在结合他人(小组、老师及家长等)评价的基础上,形成本单元学习的总体评价结果;也有的并没有类似于“单元回顾”的板块。从其他学科来看,小学语文也有和“单元回顾”相近的板块,它是以“语文园地”的形式,从知识的梳理、方法的凝练、重点的练习、多维的关联等出发,形成了一个相对完整的活动内容体系。

在比较中,我意识到,教材“单元回顾”的最后呈现,实际上反映了编写者对学科特点,以及“单元回顾”的理解。细思起来,起码有两个问题应该得到进一步的回答:一是“单元回顾”何以存在?这涉及到对“单元回顾”的价值认识。二是教材以什么形式来实现“单元回顾”应有的作用?这涉及到“单元回顾”的呈现及表达等形式。

几乎是带着同样的问题,大家都在寻求尽可能好的解决方案。记得2023年在海南召开的编写会议上,当大家再次聚焦“单元回顾”这一板块的编写时,针对当时“概念图 + 目标及过程描述”的方式,作者们展开了热烈的讨论,其中有几个观点给我留下了深刻的印象。

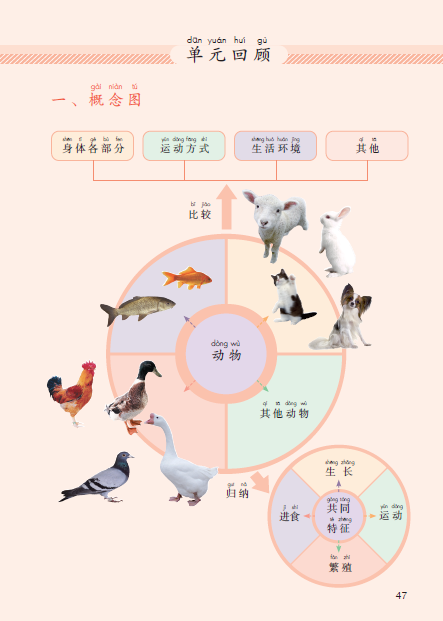

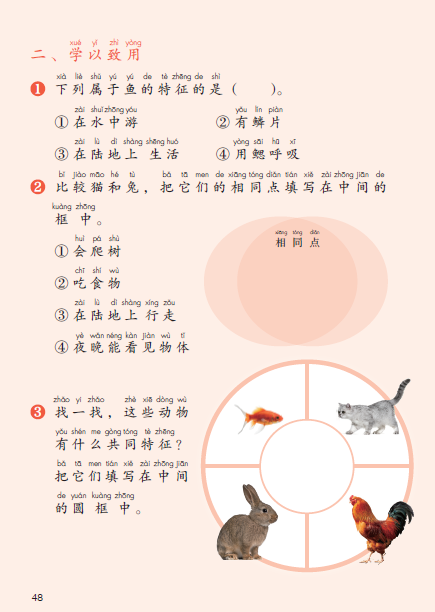

其一,将看起来零碎的知识结构化,是“单元回顾”应有的重要功能。通过恰当的形式,引导学生聚焦核心概念,并逐步形成对核心概念的理解和认识,是“单元回顾”存在的重要原因。

其二,“单元回顾”不是单元之外的存在,而是单元的有机组成部分,体现的是一个完整的学习过程。其重点不是学习新内容,而是整理、应用、评价和反思,所以借助“回顾”平台,将核心内容、关键能力等系统呈现出来,就是“单元回顾”内容取舍的关键思维。

其三,“单元回顾”不是写给老师看的,其读者应该是学生,重在引发学生对过去一个单元学习的总体回忆、观察乃至思考,是“单元回顾”呈现的必然选择。脱离了这一点,所谓的回顾便会局限在知识的简单梳理上,就会与新课标所倡导的自主学习能力的培养相去甚远。所以,用学生看得懂的方式、读得明白的文字,引发学生对学习过程与结果的自我监控、反思,应是“单元回顾”的重要特点。

讨论结束之后,一个全新的“单元回顾”框架出来了,“概念图+学以致用+学习反思”的构成全面体现了上述讨论成果,令人耳目一新。人们常说“思想的进步需要讨论的推动”,教材的编写何尝不是如此。每一次激烈的“争吵”,换来的就是教材一点一滴的完善,而带给师生的,却是真实的体验和完美的学习旅程。我想,这也是编者发自内心的真切期待。

全新“单元回顾”框架

2023年底,一场教材试教试用实验在全国大范围展开。在一次和老师们讨论时,我特别问起了关于“单元回顾”的话题,没想到老师们给了我这样的答案:“单元回顾”并不单一。不单一,就意味着跳出了零碎知识的局限,指向了核心概念;不单一,更意味着跳出了“教”的束缚,通过“学”的自主指向了核心素养。我想,这或许就是对“单元回顾”结构化、关键点呈现和自主性组合的功能的最好诠释吧!

本文作者:李德强,正高级教师、特级教师、宜昌市教育科学研究院党总支书记,人教/鄂教版科学教材分册主编。