人教版第十二套教材纵览

人民教育出版社以2022年颁布的国家义务教育课程方案和各科课程标准为依据,修订出版的第十二套中小学教材,于2024年秋季学期起始年级正式投入使用。这套全新教材继承了以往人教版教材的传统优势,并且更加注重政治引领,底色鲜亮;强化素养导向,育人为本;彰显中国特色,时代风采;坚持纵横衔接,体系贯通;突出能力培养,实践育人;力争面向全体,普遍适用;整体设计精良,以美导善;配套资源完备,精准增效。

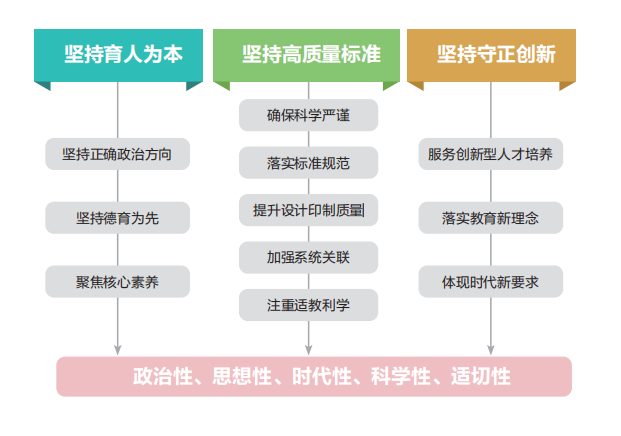

编写指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于教育和教材工作的重要论述和重要指示批示精神、给人教社老同志重要回信精神,全面落实党的二十大精神,坚持育人为本,坚持高质量标准,坚持守正创新,用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代要求的精品教材,努力构建中国特色、世界水准的高质量义务教育教材体系,为服务科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,为全面建成社会主义现代化强国提供基础性、战略性支撑。

编写原则

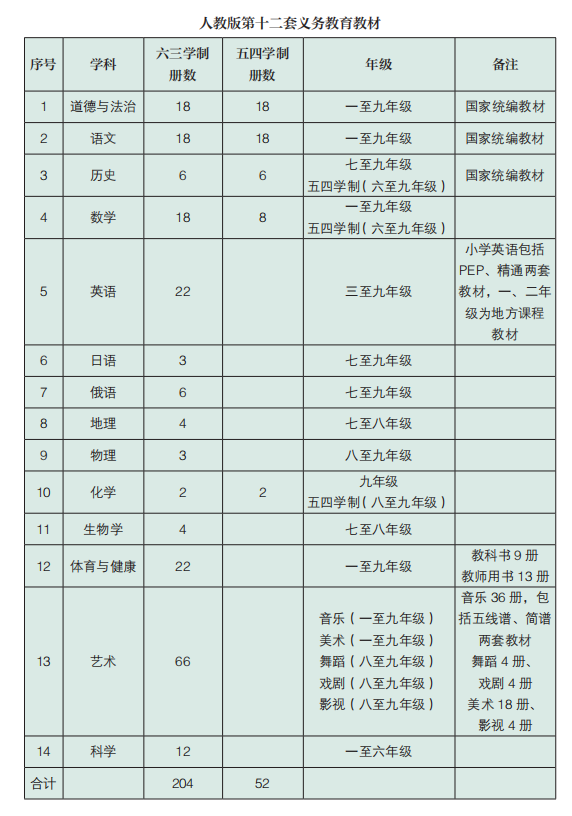

品种和数量

编研出版优势

研究基础实。人教社始终坚持将教材编写建立在科学研究基础之上,形成并不断发扬“编研一体,学术立社”的优良传统,以科研引领支撑教材高质量发展。人教社专家参与教育部《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》《革命传统进中小学课程教材指南》等一系列政策文件的制定,参与了2022版义务教育9个学科课程标准的研制工作。近年,人教社开展了数十项有关教材的国家社科基金和全国教育科学规划课题,形成中国百年教科书史及专题研究、新时代统编教科书建设的理论与实践研究、学科教材论、人教人论教材等一批中国特色教科书理论研究成果。紧扣第十二套义教教材编研出版,人教社设立了“在科学课程中融入中华优秀传统文化教育”“跨学科实践活动案例研究”等数十项课程所课题,覆盖基础教育全学科教材研发,出版《语文课程与考试论》《小学数学核心素养评测指南》等37部学术专著,为第十二套义教教材编研奠定了扎实的研究基础。

编写队伍强。教材编写队伍以“三结合”的模式来组建,由国内顶尖学科专家和教育专家、人教社专业教材编辑、一线教师和教研员组成。第十二套义教教材聘请了6位中国科学院院士分别担任数学、物理、化学、生物和地理学科教材顾问,1位院士担任科学教材主编,还有多位中国社会科学院学部委员、国家教材委委员、课标组成员做教材的主编或顾问。全套教材编写人员共近千名,其中94.6%都具有高级职称。人教社拥有全国唯一一支专职、专业、专注教材编研队伍,他们集教材的研究者、编写者、编辑者、培训者为一身,数十位人教专家担任教材的副主编、执行主编或分册主编,其中有近30人在中国教育学会中学数学教学专业委员会等13个学科教育或教学分会担任理事长、副理事长或秘书长。

支撑保障硬。人教版第十二套义教教材在教材编写过程中充分利用最权威资源和最强的专业力量,陆续与国家博物馆、中国美术馆、国家图书馆、中央美术学院、人民大学等签署战略合作协议。科学类教材中相关信息和图片均从中国载人航天工程办公室、国家海洋局极地考察办公室、国家卫生健康委等权威机构获得。新一套教材封面设计由中央美术学院设计团队完成,部分学科教材版式设计、封面插图、内文插图也由中央美术学院专业团队完成。此外,还从近百家全国各地的博物馆、研究院、数家高等院校等获得权威资料和信息。

质量内控严。人教版第十二套义教教材严格执行国家教材委员、教育部颁布的一系列有关教材编写、审核和出版的规章制度和标准。在编修过程中,人教社对这套教材实行了六审六校,充分发挥人教社全学科全学段教材优势和编辑队伍人才优势,开展了学科互审、集体审读和句读,组织意识形态、插图、编校等方面专家对教材进行三轮印前审读,就内容、插图和封面充分征求了专业人士及一线教师和教研员意见,并开展了试教试用和一线教师审读。按照国家教材委要求,全套教材通过初审、复审、复核和出版稿审查,教材封面封底及音视频配套资源通过专项审查。

配套资源全。人教版第十二套义教教材配有全套教师教学参考书和教辅用书,还将在教材配套资源服务平台为每个学科、每本教材建设专门的网页,免费提供电子教材、课标解读、教材介绍、教材解读、教学微课、教学设计、教学课件、学习任务单、同步练习题等基础配套资源。此外,第十二套义教教材还建有6大资源平台供地方或学生选用,包括人教易视听平台、人教教学易平台、人教数字教材平台、人教智慧教学平台、人教点读和人教口语,针对各个学科特点打造多样化、智能化、情景化的资源体系,供教师和学生在课前、课中和课后多种场景下应用。

培训服务优。人教社拥有多层级、可持续、全覆盖的培训服务体系,每年开展大量全国性、区域性、省级和地市培训活动,做到“国家抓示范,省级抓骨干,地市抓全员”,有效满足了各级各类培训需求。一是拥有高素质的培训专家团队,二是提供宽领域的培训内容,三是提供海量免费培训资源,四是形成多维的培训模式。人教版第十二套义教教材培训将根据培训对象不同采取方式进行培训:线下培训包括专家讲座、互动研讨、高端论坛等,旨在分享知识和激发创新思路;线上培训有效解决各地参训教师数量大、地域广、持续学习的问题。同时,可为各级教育教研部门提供数据支持,实现精准服务。