合度·深度·尺度

——民国时期教科书装帧设计之研究

张蓓

[摘要]文章以民国小学教科书为例,介绍民国时期教科书装帧设计的发展,通过剖析当时的历史背景和人们的思想变化,参考现存的民国教科书实物和照片,分析和归纳这一时期教科书装帧设计的特点与变化,进而尝试总结这一时期教科书装帧设计的发展规律,也为当代教科书装帧设计的发展提供借鉴和参考。

[关键词]民国教科书装帧设计插图中西融合

从1912年民国建立至1937年抗日战争全面爆发,这是一个传统与变革交替的时期,被后人称为当时中国变革开放的25年。随着“五四”新文化运动如火如荼展开,中国文化、文学、教育及艺术等事业得到了极大的发展,诞生了一大批在近现代极具影响力的大师,如叶圣陶、蔡元培和丰子恺等。他们以教育兴国为宗旨,直接参与教科书设计和编写工作,带动了民国教科书出版事业的繁荣。

一、中西合壁的封面设计

封面是书籍形式结构的重要组成部分,在中国传统线装书籍中被称作“书衣”,其样式简洁、朴素,在蓝色或黄色的书皮上方贴有白色题签,上面印有手写的书名、作者姓名等出版信息,其主要作用就是保护书页、区分和识别书名。随着清末以来西方教育理念和书籍出版技术的进入,书籍成为科学技术与文化的传播工具。各个出版社为了吸引读者,不仅提高了书籍本身的内容质量,也开始注意到书籍外在的设计质量。封面上文字、彩色绘画或照片的编排受到重视,封面图像化便成为宣传和推销书籍的重要手段。封面装帧设计的出现和发展,是民国时期中国传统书籍向西方平装书籍转型的重要特征之一,在教科书上主要体现在3个方面:为凸显书名而进行的封面文字的特意编排;为美化装饰外观而出现的封面画;以保护书页为目的的封面材质选择。

1、封面文字编排形式的演变

民国早期教科书的封面文字由上至下进行竖排,具体形式分为两种:一种是继承了传统的“书衣”形式,在封面上贴以题签。另一种是将封面分为3栏,依次标注相关信息,这种形式与传统书籍中扉页的版式相同。民国中后期,封面上的文字信息逐渐丰富,教科书封面的版面形式更加多样,主要表现在两个方面:一是对封面上出现的书名、出版社名等文字信息进行组合和归类,然后对字体的大小、摆放位置进行分级排放。二是封面文字排列方式多样,主要有竖排、横排及横竖混排形式(见图1)

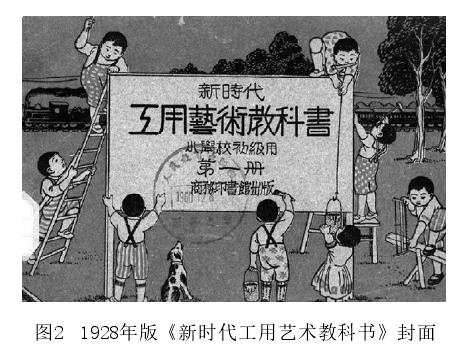

2、封面画的广泛应用

封面画指运用于封面上的画面。封面画的广泛应用催生了封面设计这一概念,封面画成为以绘画的手段进行封面设计的主要方式。民国中后期,在教科书的封面上绘制图画已有很多,以此来提高书籍的质量,并且在设计与绘制封面画的过程中也形成了一些规律。首先,低年级教科书封面多为比较具象的画面(见图2),高年级多为比较抽象的图案、图形。其次,同一套教科书中绘制相同的封面插图,以形成完整的书系。还有一些教科书,各科各册封面图案都不一样,以形成丰富的变化。

3、材质的选择

当时的设计与印刷部门对材料的选择十分注重实用性。小学教科书是儿童们每天必须使用的,在反复翻阅和携带的过程中,书页很容易损坏。由于最外页的封面一般最先损坏,故书页的保护以封面保护为先,坚韧厚实的纸张成为封面的首选。

二、插图的艺术深度

由于儿童的心理特点,他们在学习中通过插图可获得大量知识和信息,因此,教科书的插图和文字同样重要。民国时期,许多知名的“大家”均投入小学教科书的插图创作队伍中,如丰子恺、吕伯攸等。他们的努力使得民国时期教科书的插图设计在吸取日本和欧美风格的基础上,走上了民族自主的道路。

1、插图的风格来源及影响因素

民国初期出版的教科书主要继承了清末教科书的插图形式,以中国传统的工笔线描为主。相比之前,插图质量有所提高,造型上更准确,色调上更丰富,一些插图还应用墨色的浓淡来表示明暗关系。由于印刷技术的进步,彩色插图的数量比之前大幅增加。

清末至20世纪30年代,日本艺术风格成为中国教科书插图设计中较为流行的风格,最为典型的例子是丰子恺创作的小楷漫画,他将日本插图风格吸收消化,形成自己独有的风格与意蕴。他为《开明国语课本》绘制的插图也成为当时教科书的典范。

民国中后期,教科书插图受到欧美艺术风格的影响。首先,受装饰艺术风格的影响,具体表现在画面中出现较机械式的、几何的、纯粹装饰的线条。其次,民国教科书插图还受到西方写实主义绘画风格的影响,绘画中人体比例更准确,脸部和身体的描绘也更生动、自然。

2、不同学科教科书插图的特色

文科类教科书,包括国文国语、修身、英语、历史和地理教科书。在国文国语教科书中,插图作者用直观形象的图画语言将课文中的“情趣”与“意境”表现出来,如丰子恺为《开明国语教材》所配的插图蕴含着深厚的文学性和童趣性。修身教科书的插图具有很强的时代和社会性。英语教科书插图则完全是模仿西方绘画风格。历史地理教科书的插图主要是对历代人物、历史事件、地域特征等进行描绘。

理科类教科书插图可分为两种。一种是通过插图表现抽象的科学内容、规律和实验过程等,这类插图多出现在高年级数学教科书中。另一种是通过一幅完整的场景插图搭配多幅特写或一组步骤插图表现简单的数学运算和自然常识等,这类插图多出现在自然、生物常识和低年级数学等教科书中。

艺术类教科书包括美术和音乐教科书。美术教科书中的图画都是范例图示,让学生学习或欣赏西方的绘画门类,如素描、水彩、油画等。而音乐教科书中插图都是模仿西方绘画风格,画面繁复,线条优美、平滑流畅,带有很强的装饰性。

3、教科书插图的时代特色

民国教科书插图与儿童日常生活息息相关,课文中出现的插图场景、物品及人物的服装、打扮等都与当时社会生活密切联系,具有明显的时代特征。插图经常描绘到的场景主要包括家庭、自然、社会和学校,以家庭和学校场景最为频繁。插图对这些场景的描绘也比较模式化,反映了当时社会的价值观。

三、版式设计的灵活尺度

民国时期教科书版式的发展演变大致可分为3个阶段:1912~1919年,教科书的版式仍延续晚清时期教科书版面样式,装订方式仍是单面印刷双面对折的线装形式。1920~1936年,由于印刷技术的不断推新、新文化运动的参与者将新的元素加入书籍装帧设计中,双面印刷的平装书版面中的鱼尾、象鼻、栏线等传统元素被铅条形成的直线和花边所取代。1937~1949年,中国教科书的发展受到战争环境的影响和限制,装帧设计没有太大发展。

教科书的版面样式。“五四”新文化运动(1919年)以后,平装书的版面形式开始盛行,出现了传统竖排版与新式横排版结合的民国时期独有的版面特色。在教科书中主要版式为竖排或横排。竖排多见于文史政等传统学科教科书中,这种新式竖版与传统竖版相比发生了很大的改变,主要表现在版面中除文字之外其他元素的减少,如鱼尾、象鼻、栏线的消失和铅印横线的出现(用来放置页码或书名等信息)。横排版主要受到西方书籍版式的影响,版面上的所有文字都是从左向右自上而下的横排,书口在右边,书页从右向左翻看,与当今所采用的主流版式十分相似。这种版式主要出现在外语、音乐、物理、数学等西式学科的教科书中。

图文编排形式。民国初期教科书中的插图与文字之间的编排形式与清末时期大体相同,多为上图下文、下图上文、左图右文、右图左文等,图与文之间多有明显的分隔线。到了民国中后期,版面中图与文的数量、位置关系、空间布局等安排更加合理,逐步形成了一定的规律。首先,插图与文字在版面中的篇幅配比更加合理。考虑到儿童心理发展具有阶段性特征,一般低年级插图数量远多于高年级,并且低年级的插图篇幅较大,随着年级的升高,插图的数量和大小也随之递减。其次,插图与文字的位置关系灵活多变。在许多教科书中,图与文之间已没有明显的界限,版面中插图位置变化多样,灵活地穿插于课文之中,或上或下,或左或右,巧妙地与文字融为一体。

四、结语

民国时期是中国教科书装帧设计领域大发展的时期,是继承传统和学习西方装帧设计风格的融合时期,也是中国书籍装帧设计产业本土化的初期。经过艺术家与出版机构的努力,逐渐形成了中国特色,走出了一条属于自己的道路。与此同时,中国的民族印刷工业有了长足的发展,为新中国印刷出版业奠定了基础。现在翻阅这些教科书时,我们发现,精致而厚重的装帧设计、艺术功底深厚的插图设计和灵活疏放、尺度有佳的版式设计,是民国教科书装帧设计时期的三大亮点。

(作者单位:人民教育出版社)

参考文献 :

[1] 赵健 . 范式革命 :中国现代书籍设计的发端(1862—1937)[M]. 北京 :人民美术出版社,2011 :171

[2] 周丹丹 . 民国时期儿童刊物装帧设计之研究 [D]. 南京 :南京艺术学院,2006

[3] 洪港 . 试论我国近代教科书的插图设计 [J]. 北京印刷学院学报,2010(6)

[4] 解晓睿 . 民国书籍版式中传统美的体现与在现代平面设计应用研究 [D]. 上海 :华东理工大学,2012

[5] 骆卡娜 . 民国时期小学语文教材插图研究 [D]. 上海 :华东师范大学,2012

[6] 吕伯攸 . 小学教科书的封面和插图 [J]. 中华教育界,1931,19(4)

点击下载: