初中语文教材插图科学性与适用性研究

刘真福

摘要:本文运用统计法、综合分析法和比较法,重点研究教材插图的科学性和适用性。研究指向插图设计的多类型多风格,符合年龄特点和认知规律,追求美观大方并避免瑕疵,做好中小学教材衔接,重视社会的信息反馈等。

关键词:教材插图;科学性;适用性

中图分类号:G633。3文献标志码:A文章编号:1000-0186(2016)01-0060-06

长期以来语文教育界在考察、研究语文教材时,通常着重于教材的内容,很少关注版式设计,更少关注插图等,相关研究相对来说显得沉闷而滞后。其实,插图作为语文教材的一个组成部分,对美化教材的呈现形式、提升教材的品质品位,对广大师生的教学实践都具有重要意义。

本文涉及人教版义教课标初中语文6册教材(人教版7-9年级语文教材于2001-2003年出版发行,2006年、2013年进行了部分修订)的所有配图,并旁及人教版同期小学教材的配图。这些插图的类型,一是封面图,二是文前的彩色插图(封面后、正文前的铜版纸上的若干幅插图),三是单元导语页背景插图,四是课文内插图。版式设计的小图忽略不计。本文将采用统计法(统计插图数据)、综合分析法(根据数据进行分析、阐发)、比较法(比较人教版新旧初中语文教材和小学语文教材)等。

一、相关研究成果

截至2015年3月22日,查中国知网,按篇名"“期刊”“博硕士”分别输入“人教版”“语文”“插图”等关键词,查到201、30、13个结果。“

篇名”栏下201个结果,有18篇论文涉及人教版语文教材“插图”,占8。9%;“期刊”栏下30个结果,有9篇涉及人教版语文教材“插图”,占30%;“博硕士”栏下13个结果,仅1篇涉及人教版语文教材“插图”,占7。6%。以上查找结果总共244个,涉及“插图”的论文共28篇,占11%。其中还有部分论文是重名的,即同一篇论文在不同的查找方式下出现。如此说来,可供研究参考的相关论文非常少,以“博硕士”为例,仅1篇。可见当今语文教育界对语文教材插图的关注度不高,可供初中语文教材插图研究的资料少而又少。

这些有限的论文大体可归为几大类:一是人教版语文教材插图的统计和分析研究,二是人教版过去的与现行的语文教材的插图对比研究,三是人教版与其他出版社的语文教材插图对比研究,四是人教版与港台版、美国版的语文教材插图对比研究。可见研究者不局限于静态地孤立地研究教材插图,而是采取动态的、历时的、共时的方法进行研究。

二、教材插图分册统计及比较分析

语文教材插图的研究涉及不同册、不同学段、不同版本,头绪繁多,纵横交错,有必要先就各册分层级、划条块,统计数据,比较分析。

(一)人教版初中语文6册教材配图分布统计

表1是初中6册教材所有插图的统计数据,研究之后可做出以下推论。

1、插图遍布6册教材的各个部分,或者说每个项目都有插图。

2、插图的主体,一是封面之后、正文之前的彩色插图,每册都有,非常醒目;二是课文内的黑白插图,它们成为课文的有机组成部分。

3、“写作”部分的插图,七下6幅,八上3幅,其余无,显示不均衡。

4、“课外古诗词背诵”部分的插图,八下1幅,九上4幅,其余无,同样不均衡。

5、“名著导读”基本上都有插图,但个别没有,也不均衡。

6、每册封面各有一插图,都是水墨画:前3册为现代人所画,后3册为古人所画。它们一目了然,其功能仅次于封面上的文字,也是教材插图的一部分,对整书的装帧设计和课堂使用都具有相当重要的作用。

7、全套6册教材共249幅插图,平均每册教材41幅图。各册插图数在35-47幅之间,存在较大的差距。前3册插图多,后3册插图少。

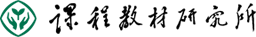

(二)鉴于课文插图的重要性,有必要对教材插图主体---课文内插图作进一步统计,列出一个文内插图单项表

研究表2的统计数据,可做出以下推论。

1、插图数多少不一,相差几乎一倍。

2、插图所占百分比差异很大,少则90%,多则146%。这种无序无规则的差异,显示出全套教材没有整体性的统筹安排。

3、课文内插图有多种:照片,水彩画,线条图。这里的水彩画是黑白色的,因为教材就是黑白本。

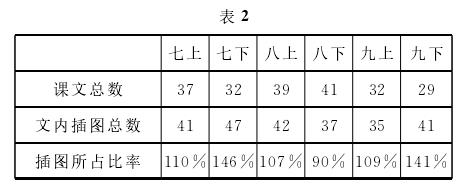

(三)考虑到中小学教材的过渡与衔接,有必要将六、七年级教材(指人教社2006年版六上、六下教材,2007年版七上教材和2008年版七下教材)插图的幅数进行对比

研究表3的统计数据,可做出以下的推论。

1、从小学六年级过渡到初中七年级,教材字号变小,且页数大增,容量陡升。六年级教材认图解图作用更突出,七年级教材语言文字作用更突出。

2、六年级课文多于七年级。不过,六年级课文内容更浅,篇幅更短。

3、六年级课文内插图数明显多于七年级,平均一课多于一幅。不过,其中有一幅插图反复出现6次,一幅插图出现2次。

4、插图占课文比率,六年级明显高于七年级。

5、为一致起见,六年级一些固定的小图标未计算在内。如果要计算,图数更多。

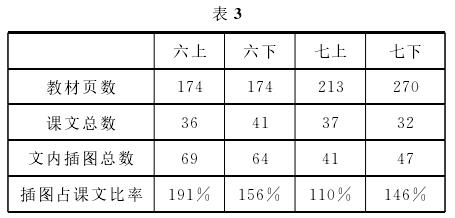

(四)考虑到新旧教材的变化,将课标版教材与此前的修订版九年义教教材进行对比统计表4“第一册”“第二册”等均指2001年至2002年出版的九年义务教育三年制初级中学教科书语文第一至第六册,以此类推。

研究表4的数据统计,可以看出新旧教材插图安排设计方面的差别,看出新世纪以来教材发展的趋势。

1、旧版九义教材课文数普遍多于义教课标教材,但插图数远远少于课标教材。九义教材插图占课文比率最低达29%,而课标教材相同比率高达146%,即前者平均3篇课文才配有一幅插图,后者平均每篇课文多达1。5幅插图。可见课标教材比此前教材更加重视插图的作用。

2、九义教材插图仅限于正文前的彩色插图,正文基本上没有插图;课标教材不仅配置了彩色插图,还增添了课文内插图。同样说明课标教材更重视插图的作用。

三、教材配图科学性、适用性分析

以往的初中语文教材只有语言文字而无插图;自进入21世纪以来,图文并茂成为各出版社初中语文教材编著和设计的新趋向。当初设计插图时,只是凭经验、凭感觉行事,缺乏自觉的明确的意识。如今课标教材已经面世十多年了,我们面对这新趋向,应该对教材各个方面包括插图进行全面、深入、细致的研究。下面总结笔者对人教版初中语文教材插图研究的一些心得。

(一)绘图设计多类型、多风格

这里的“多类型、多风格”是事后的研究结果,不是当年的自觉追求。而且这里的分条列点也未必全尽。

1、从教学功能说,有直接应用型、非直接应用型。前一类插图的功能应用最大,是最理想的设计,但出现频率比较低。如八上《故宫博物院》“研讨与练习一”:“默读课文,按文章的说明顺序填写下边这个图,看看文章采用了怎样的说明顺序。”下面配了故宫缩微线条图。此类图非有不可,配了图,哪怕是最简单的线条图,学生也能将读文与读图相结合,由此产生图文互用的效果。后一类插图并无直接的教学功能,如果舍去并不妨碍阅读课文和阐发文意,如《喂---出来》线条图,从井底仰视井口,人们在不断地扔废物。此图可以增强学生的直观印象,加深对课文主题的理解。还有介于二者之间的一类插图,即不直接进入教学程序,但有助于学生认知事物。如2013年修订版的七上彩色图页上配有桃花、杏花、梨花和紫藤萝等照片,对学生学习《春》的部分内容具有认知作用。从教学功能上进行区分,有助于明确课文插图的需求,通常直接应用型插图适合用在说明类课文中,非直接应用型插图适合用在文学类课文中,但也不是非如此不可的。

2、从绘画类别说,有彩色画、黑白画,有水彩画、线条画,有钢笔线条画、毛笔线条画等。人教版供全国大面积使用的初中语文教材一如既往地是黑白本,所以以黑白画为主,少量的彩色插图置于封面后、正文前。这些黑白画又以线条画为主,没有传统的水彩画。全套教材插图只有黑白图似乎单调了些,好在有文前的一些彩色插图弥补,增添许多活泼气息。另外,在黑白教材印行后,又出版了彩色本,是黑白本的翻版,几乎将正文中所有的黑白画添了色彩,成为钢笔淡彩画,视觉效果比原来的纯黑白线条画好多了。从科学的设计角度来看,绘画材质最好统一或大体统一,不宜让各种材质的绘画杂然并出。

3、从绘画风格说,有成人风格画、儿童卡通画。前者着眼于内容的表达,后者兼顾学生的接受心理和欣赏趣味。例如2001年版的七上有《月亮上的足迹》一文,在彩色图页配有美国代表人类第一次登月的照片,美国宇航员科林斯、阿姆斯特朗、奥尔德林3人合影照片分外引人注目。此类插图显然着眼于内容而选取,是供社会大众欣赏的照片,对学生有着重要的教育意义。而2004年秋季用的同一册教材的照片稍有变化,原来的美国宇航员合影照片删去,换为中国的航天英雄杨利伟在“神舟五号”载人飞船内的照片,与现实更加贴近了,更加着眼于教育意义。但是,要论教学效果,还是儿童画包括卡通画,更容易为学生所接受,尤其在设计七年级教材插图时要考虑这一点。

4、还有一个特殊的插图类型---照片。这是当今教材中常见的配图。它的长处是真实,而且许多历史照片进入教材中更显得珍贵。如居里夫人和法布尔的工作照片,以及安徒生给孩子们讲故事的照片、史铁生坐轮椅的照片,应能给学生留下难忘的印象。但有的照片正面作用不显,如七上《秋天的怀念》文中照片《作者小时候和妈妈在北海公园》,母亲欢快地笑着,画面阳光明媚,表面好像切合课文一处所述内容,其实与课文主体情绪不合,没有反映当时作者和母亲生活的困窘。

5、封面是最显要的插图之一,更有必要实现多类型、多风格。当然,也不排除类型和风格趋同,在同中有变。但现在的封面,前3册是现代人的画,后3册是古人的画,小同而大异。

(二)符合学生年龄特点和认知规律

教材的每项内容、每个环节的设计与呈现都应当符合特定年龄段的学生的认知规律,教材编写者和插图设计者应当想到,学生读文看图时,会自觉或不自觉地对教材插图进行评价。人教版初中语文教材的插图设计总体来说是合乎教育要求、教学规律的。

从学生的眼光看插图,大概有三种不同层次的要求。一是直接解说教材内容的插图,激发学生的形象思维,有助于理解课文内容。这类插图宜浅显,忌繁复。如《故宫博物院》“研讨与练习”的缩微线条图非常合适,如果复杂化了会增加理解的难度,引来学生的厌恶和抵触心理。二是辅助性地展示教材局部内容的插图,拓展学生视野,激发其想象,如七下《观舞记》中卡拉玛姐姐舞蹈的整页线条画,所展示的仅是舞蹈的一个典型动作,如果无此插图,并不妨碍学生学习这篇课文,但插图中人物的穿着打扮、姿态动作和神情等,可以让学生直观地了解印度舞蹈的特点,建立图文互用的意义联结,让观图的形象思维辅助对课文内容的理解。三是与教材内容若即若离,如果缺失也无伤教材教学之大雅,封面后、正文前的彩色插图之七下《风竹图》《虎》《马》等,似与《竹影》《华南虎》《马》等课文和综合性学习《马的世界》相关。

第三类插图的存在价值需要重新评议,因为与教材内容的联系是松散的和虚化的,仅能唤起学生头脑中固有的“竹”“虎”“马”的概念,并不能给学生映现教材中特有的三个概念,所以有可有可无之嫌。不如稍作改动:与《竹影》相配的应当就是墙上或地上的竹影画或照片,与《华南虎》相配的应当就是“华南虎”的画或照片。如此一来,与教材完全贴近,对学生的认知意义更大。也就是说,非直接教学的插图,设计好了仍然可以进入课堂,成为教学的重要内容之一。

说到教材利用插图激发形象思维的作用,有必要进一步说到适龄化的问题,即教材编写者和插图设计者应俯下身子,体会学生的低龄性格和低龄思维,尽量多地设计一些生动活泼的插图,如卡通画;绘图时,尽量激发想象,可以变形,可以夸大某些部分;添一些小插图,配置在教材的各处,以显活泼,以增情趣。由此考察2013年以来的修订版教材,会发现插图的非适龄性问题凸显了。因为删掉了教材的许多装饰性小插图(或小图标),各处标题、各处练习、各处导语等显得“光秃秃”,不自觉地淡化了低龄的色彩,向成年化迈进了一步。

(三)追求美观大方,避免瑕疵

如果细究教材插图的教育功能,似可分为两大方面,即认知教育功能和审美教育功能。有关教材插图的认知教育功能,前面已经提及;这里专门探究教材插图的审美教育功能,主要是探究其审美教育的特殊性。

首先,教材插图应该顾及学生的欣赏趣味。教材插图是美的,但美的插图不一定能进入教材,既美又合乎学生的欣赏趣味的插图只是一小部分而已,需要教材编写者和设计者精心拣选、精彩呈现。以七上封面后、正文前的彩色插图为例,青年冰心像、老年泰戈尔像、海伦o凯勒与莎莉文老师像、法布尔工作照、杨利伟太空照、美国宇航员登月照、桃花杏花照、安徒生跟孩子们讲故事照、史铁生坐轮椅照、皇帝的新装图,以及4幅天上云彩照等,给学生心理上带来的,或是神圣敬佩感,或是清新谐趣感,这些都是审美感受。

其次,教材插图要精益求精,避免瑕疵。人教版教材插图的设计总体上是精美而无瑕疵的,在全国各出版社同类教材中显出优势。只是极少数插图略有瑕疵,也在所难免。例如,七上《女娲造人》课文内插图,女娲跪坐地上,双脚并排,双手造人。美则美矣,只是女娲应为蛇身人像。其依据,一是古画中有过女娲形象,就是蛇身人像;二是文献典籍有记载,如《楚辞o天问》:“女娲有体,孰制匠之?”王逸注:“女娲人头蛇身。”《山海经o大荒西经》郭璞注:“女娲,古神女而帝者,人面蛇身,一日中七十变。”那么教材插图画了女娲的双脚显然是错误的。又如,八上《芦花荡》的线条人物画,老头子形象颇为突出,可惜面部线条混杂,耳朵歪了,有神韵,只是美感略逊。

最后,教材插图之美宜雅正而拒狂怪。雅正就是典雅而规矩,在学生见识图画不多,还缺乏欣赏能力的时候,只能接受这类风格的教材插图。例如八上《桥之美》课文内插图,是钢笔淡彩图,画的是江南水乡一景,非常简净,又有幽远的意境。有桥无水,水在读者的想象中。桥上有几个打伞的行人,虽小而引人注目。无一处怪笔、乱笔。再如八上《湖心亭看雪》整页插图,远近景兼备,水中有天,天上有云,近景是小船,中景是湖心亭,远景是对岸,岸山有塔,画面多有空旷之处,笔法同样简净,而意境颇为深远。这两幅插图未必是艺术杰作,而以其纯正的画法应能让学生读后心灵沉浸其中。

(四)做好中小学语文教材衔接

中小学语文教材在编写和设计上理应是顺利过渡、前后衔接的,人教版教材已经努力做到过渡和衔接,但同时也留下了一些缺憾。多次调研发现学生刚升入初中时,对教材感觉新鲜并且不适应,因为与小学教材差异较大,其中就有插图差异的问题。以往研究教材更多地关注教材内容的过渡与衔接,很少关注插图设计的过渡与衔接,现在考察和研究这一课题就特点有意义。

中小学语文教材的衔接主要是在小学高年级和初中低年级之间,也就是六年级和七年级之间。前面已经列表统计了六年级和七年级插图的数据,通过对比发现前者更加重视图文并茂,而后者更加重视语言文字教学。因此,从衔接的角度说,七年级教材(尤其是七上)插图数较少,形象可感的特点较弱,与小学相比形成明显落差。例如,六上课文41篇,插图64幅,插图占课文数的156%;而七上课文37篇,插图41幅,插图占课文数的110%。从学习的循序渐进来说,从小学教材过渡到初中教材插图减少可能有一定的道理,但也可能给学生造成不适应的感觉。

小学图多而初中图少,细究其原因,小学教材的课文和其他内容的文字量少,页面都有图画,图与文相融一体,所以插图显得多;而初中教材插图则是独立的,图与文各显版面,所以插图显得少。这是两种排版设计方式不同所致,也是编写和设计理念不同所致。因此有必要先从理念上实现小学和初中教材的过渡与衔接。

再有一个问题是教材的色彩。小学教材是彩色版,初中教材大面积使用的是黑白版。色彩不同,不仅导致颜色的视觉效果不同,而且导致绘画方法不同:黑白本多为钢笔或毛笔的线条画。当然绘画方法不同也就导致视觉效果不同。

还有一个问题是插图的风格。小学教材(专指六年级教材)插图基本上有绘画和照片两大类型,其中绘画占了多数。所有的绘画都是水彩画,没有钢笔或毛笔线条画。而水彩画也都是儿童化的,具有轻松、活泼、简单的特点;照片多为自然风光照和器物照,也有一些著名人物旧照片(都经过处理,突出人物,略去背景)。而初中教材(专指七年级教材)插图分两大部分:封面后、正文前的彩色插图和课文内的黑白插图。彩色插图多为照片,也有少量名画,这些照片和画与小学插图相比,明显成人化了;黑白画虽然不乏低龄化特点,但也有相当多的画与成人画无异,或者说其本身就是成人画。或者设计者、绘画者在操作时,脑中并无低龄化的意识。是否可以得出三个结论:一是初中插图风格宜仿照小学;二是绘画宜有低龄化倾向;三是照片不宜直接引用,而多多少少要作一些适用性的处理。

(五)重视师生和社会公众的信息反馈

人教版教材编写者历来有重视读者来信的传统,还经常深入各地各校,调查教材使用的情况,征询教材修订意见。时至今日,教材编辑室更加重视教材信息反馈,要求做到有信必复,体现教材编写和教材设计的严谨、真诚的态度。

当今教材信息反馈渠道已经多样化了,不仅有纸质的师生来信、电子邮件、报刊的论文,还有网络文章。教材的不足容易很快成为社会炒作的热点。

人教社各科教材编辑室每年都有“挖改”(在一页内修改个别文字或插图)的惯例。现行初中语文教材行世十余年,“挖改”无数处,还有过两次大的修订(2006年版和2013年版)。这些修订也包括插图。例如,七上教材课文《次北固山下》中,取其“风正一帆悬”之意设计了一幅插图,结果有细心的教师发现船帆展开的方向与船行的方向是相反的,并写信来告知。于是修订教材时取消了这幅插图。

公众对教材插图时有訾议,有的言辞还比较激烈,为我们编写教材和设计插图敲响了警钟。如吕锡锋《亟待改善的人教版语文教科书插图》对人教版初中语文教材插图进行筛查,从全套教材的二百多幅插图中找出16幅有问题的插图。读其文章发现,有些批评并无道理,但有些指责正中要害。这个现象反映两个长期未解决的问题:一是教材的挖改和修订没有完全纠正插图的错误;二是过去教材编辑部门和设计部门在编著、设计完成之后,缺乏广泛搜集整理各方意见的惯例和制度。目前教材编写越来越严谨而规范,审读、审查制度越来越严格,应该更积极主动地听取各方面的意见。所幸人教社目前的舆情监测体系已经初步建立,今后教材问题(包括插图问题)会越来越少,即使出现也会很快得以修正。

参考文献:

[1]卢杨。初中语文教科书的形象助读系统---关于插图功能及其利用探讨[J]。北京教育学院学报,2000(12):56-61。

[2]李定,李臣之。教科书插图二次开发制约因素与实施途径---以新课改人教版小学语文教科书为例[J]。天津市教科院学报,2008(2):33-36

[3]刘国平。运用课文插图,提高教学效果[J]。教学实践与研究,2014(14):32-33。

[4]虞艳田。浅谈初中语文课本插图的课堂功能[J]。学园,2013(9):85-86。

[5]吕锡锋。亟待改善的人教版语文教科书插图[J]。教学月刊(中学版),2009(2):36-39。(责任编辑:周国华)