“建构生物学概念”的重要内涵

吴成军

例证就是支持概念的事例,任何一个生物学概念的形成,都需要丰富的事例来支撑。

1.1 概念形成的例证法和建构法

从生物学概念教学的角度来看,帮助学生学习和形成概念一般有两种方法:例证法和建构法。

例证法就是先呈现概念,然后列举事例来证明或说明概念正确性的方法。例证法中的事例就是论据,而概念就是论点,例证的过程就是论证的过程,概念是否成立必须依据事例来支撑。

由例证法所形成的概念一般比较简单,学习目标的要求不高。例如,对于“生物基本特征”的学习,人教版生物学教科书(以下简称教科书)的做法是,首先呈现概念(标题):生物的生活需要营养。然后再列举绿色植物通过光合作用制造出自身所需要的有机物、动物以植物或别的动物为食进行说明或论证。除此之外,教科书呈现的两幅图片中的事例也是例证:“阳光下生长的小麦”和“捕食大马哈鱼的海豚”同样可以证明生物的生活需要营养。在这个概念的形成过程中,有两次例证:绿色植物和动物需要营养是生物需要营养的例证,小麦的光合作用和海豚的捕食作用分别是绿色植物和动物需要营养的例证。

教科书中大量的一般概念都是由例证法进行例证的。这种例证表现为教学方法就是讲授法,即由教师举例讲解所需要理解的概念,即证明概念的正确性或对概念进行说明,通常的教学顺序是:先有概念(实际上是概念的内涵),再举事例证明或说明概念的正确性。例证法是一种比较简单的逻辑论证方式,不需要教师花费大量的时间进行教学。

对于一些比较复杂的、重要的概念,教科书和教师教学时通常采用的是建构法,即先通过事例建立下位概念,然后再归纳、综合形成上位概念。从教学形式上看,是先有事例和讨论,然后经过分析、推理、归纳和综合。例如,为了建构 “生物对环境的适应和影响”的概念,教科书安排了一个“资料分析”活动,分别呈现骆驼在炎热缺水的沙漠中排尿和排汗、骆驼刺的根系非常发达、海豹的皮下脂肪很厚等三个事例说明生物对高温、缺水和寒冷环境的适应;列举了蚯蚓可以在土壤中活动,可以使土壤疏松,说明生物能影响和改变环境;讨论题中又让学生说出更多的生物适应和影响环境的实例,进一步例证“生物既能适应环境,也能影响环境”这一概念。具体分析可以看出,下位概念包括生物对环境中的高温、缺水和低温的适应,生物对土壤的影响和改变,上位概念是“生物既能适应环境,也能影响环境”。

建构法的核心是精心设置事例,引导学生参与讨论和分析,并最终形成概念的基本内涵。由于有些重要概念比较抽象,教学目标定位比较高,这时就需要教师精心选择事例,提出与概念形成密切联系的梯度渐进的重要问题,引导学生展开讨论、分析,并最终抽象、概括出相应的概念。

无论是例证法还是建构法,都需要教师提供典型的事例用以证明或说明概念的内涵。例证不一定是现象或事实性材料,也可以是实验、调查、模拟实验、模型建构等活动,这些活动中所体现出来的现象或结果也是论证概念成立的重要论据。因此,教科书中的“资料分析”“思考与讨论”“实验”“探究”“调查”等活动栏目的设计,从概念建构的角度分析,都是提供典型例证的一种重要的活动方式。

1.2建构概念需要正例、特例和反例

建构概念需要丰富而有代表性的事例来支撑,由大量事例支撑的概念才能让学生真正理解、掌握和应用。这些事例就是例证,形成概念的例证有正例、特例和反例。

概念的正例是指包含概念所反映的本质属性的具体事物,是概念所反映的具体对象。正例是支持概念的具体事例,是支持概念成立的论据。概念外延中的例证绝大多数就是概念的正例。概念的特例指的是特殊的例子,虽然属于概念的外延这一集合,但它不具有或不完全具有概念所反映的本质属性。概念的反例指的是不具有概念本质属性的具体事例,它不属于概念的外延,但它对概念内涵的理解又非常重要。

正例传递了最有利于概括概念内涵的信息,特例补充了最有利于拓展概念外延的信息,反例强调了最有利于辨别概念内涵的信息。[1]

概念的正例在教科书中出现的形式和作用有两种类型:一是例证型(上文已具体分析);二是归纳型。[2]即先列举一些正例,然后从正例中归纳出概念的基本特征,教科书在介绍动物类群的主要特征时大多采用这种方法。例如,从缢蛏、石鳖、蜗牛和乌贼中总结归纳出软体动物的主要特征。

在概念的学习中,忽略特例,往往会导致概念的外延扩大或缩小。因此,教学中应适当地列举特例,帮助学生全面系统地理解概念。例如,微生物“是一类形体微小、结构比较简单,一般要借助于显微镜或电子显微镜才能观察到的一大类微小生物的总称”。微生物的特例就有蘑菇、银耳、黑木耳、金针菇等,教科书在设计微生物这一节时,就有意识地加入了这些内容,使学生对微生物这一概念有了比较全面和直观的理解;城市生态系统就是生态系统的特例;动物的类群中有很多特例,如形态像马的鱼类——海马,无足的爬行动物——蛇,不能飞的鸟类 ——企鹅、鸵鸟,会飞的哺乳动物——蝙蝠,会游泳、外形像鱼的哺乳动物——鲸, 等等。这些特征,要么出现在课文的旁栏中,要么出现在练习中,以补充概念外延的不足。

运用反例可以加深学生对概念的准确把握,提高辨析概念的能力。例如,为了突出鱼的最本质特征——用鳃呼吸,可以用生活中水中,形态像鱼的水生生物 ——鲸的呼吸方式来反证;为了说明会飞的不一定是鸟,可以用像鸟一样飞翔的蝙蝠来论证。在这里,鲸是鱼的反例,蝙蝠是鸟的反例。通过正例进行论证,再用反例逆向分析,概念的内涵就会变得清晰、明了。

2.建构概念时需要运用多种科学方法

建构生物学概念时离不开观察、实验、调查、比较、分类、归纳、演绎、分析与综合等多种科学方法。这些科学方法中,观察、实验、调查是获取感性材料的科学方法,比较、分类、归纳、演绎、分析与综合等是对感性材料进行加工处理的科学方法,前者是后者的基础,后者的运用离不开前者的支持 [3]。

科学方法本身是一种科学知识,属于概念的范畴,科学方法从操作层面上分析还是一种探究技能。在建构概念的时候,既要用到一定的科学知识,还要用到一定的探究技能。

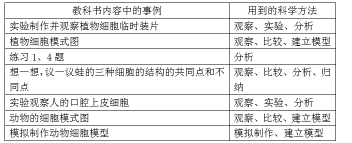

在构建“细胞是生物体的基本单位”这一重要概念时,教科书呈现了丰富的事例,在利用这些事例形成概念时,需要用到下述表格中的科学方法(见表1),在最终形成概念时,需要用到综合的科学方法,在运用概念时,还要用到演绎的科学方法。

表1建构“细胞是生物体的基本单位”[4]概念时用到的科学方法

观察法是其他科学方法的基础,生物学概念的形成大多数需要用到观察法。在概念的建构中,观察法通常与分析、归纳、比较等其他的科学方法结合起来。例如,观察植物细胞和动物细胞的结构模型,归纳出细胞结构的基本特点;观察两栖动物和爬行动物的外部形态和生理结构,比较它们的相同点和不同点,等等。

生物学中一些重要的概念是离不开实验方法的,生物学是建立在实验为基础上的科学,而实验中是离不开观察、分析、比较、综合等科学方法的。实验中所呈现的事例、现象和结果是建构概念的重要证据。实验还能帮助学生养成实证的意识和习惯。

生物学中还有其他一些重要的科学方法,如假说—演绎法、模型法等,前者是孟德尔发现基因的分离与自由组合定律不可缺少的重要方法,后者在建立DNA 的双螺旋结构模型方面功不可没。

3.提升学生的思维能力是建构概念的重要任务

思维能力是能力体系的核心。思维能力一方面以科学知识为基础,在学习科学知识的过程中逐步训练和提升,另一方面又是学习科学知识必需的重要桥梁,是学生通过对科学知识的内化、概括化或类化等智力活动中形成的比较稳固的心理特征[5]。

在形成概念的过程中,思维能力与科学方法是统一的,建构概念时用到多种科学方法,这些科学方法也是人类思维能力的体现,即“想和做”的一致。“想” 是科学方法和思维能力的结合体,“做”是科学方法和操作技能的统一体。概念的建构既是运用科学方法的结果,也是人类思维能力的体现。

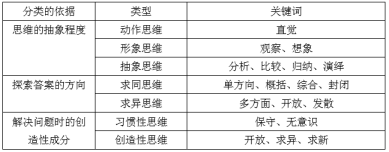

思维的分类有多种方法,以下为几种常见的思维分类的依据、类型及关键词(见表2)[6]。

表2 思维的分类

上述思维类型中,需要着重培养学生观察和想象的形象思维能力,分析、比较、归纳、演绎的抽象思维能力。随着学生年龄和学段的上升,抽象思维训练的比重应逐步加强。

求同思维和习惯性思维是基础,求异思维和创新思维是难点。每种思维能力都会在实际的教学活动中得到不同程度的训练,但抽象思维和创造性思维的培养需要花费更多的时间和精力。

赵光武主编的《思维科学研究》中关于思维的抽象性和概括性有如下表述:如果抽象概括的是一类事物的共同属性,通过语词、符号巩固下来,就形成了概念,以概念为基本单元进行的思维,就是抽象思维。[7]现代汉语词典第6版中关于概念的定义是:概念是思维的基本形式之一,反映客观事物的一般的、本质的特征。[8]具体分析生物学中的概念形成,大多数是抽象思维的产物,抽象思维通常称为逻辑思维。

逻辑思维主要通过分析与综合、抽象与概括、比较与分类、归纳与演绎、因果与推理等思维形式反映人类对客观世界的认识过程。从思维的方向分类,可以将逻辑思维分为正向思维、逆向思维、横向思维和发散思维。中学生物学教学中概念的形成大多数是正向思维和横向思维的产物,即概念的建构过程是正向思维,由个别到一般的推理、综合的论证过程,概念的迁移和应用时,又采取的是横向思维,即所谓的“举一反三”“触类旁通”就是此意。

作为理科教科书,生物学教科书是讲逻辑的,从教科书体系来看,一套教科书按照什么样的体系编排,是一种逻辑顺序。单元之间、单元之内的章节之间,知识的呈现就是一个逻辑体系;从学生的认知规律来看,知识的呈现顺序永远都是由简单到复杂,从基础认知到高级认知。因此,理解教科书编排体系是训练学生的逻辑思维能力的重要方面。

生物学概念教学过程中常常训练学生的求同、求异的逻辑思维。例如,从水螅、水母、海蜇、珊瑚虫的特征中归纳出腔肠动物的共同特征,这也是求同思维的一种体现;出示单子叶植物和双子叶植物的叶脉图示并要求学生进行比较,这是训练学生的求异思维的一种体现;列表比较光合作用和呼吸作用的相同点和不同点,是求同、求异思维的一种体现。

逻辑思维的结果就是知识的概念化,生物学教学中概念的形成过程,一般也可以看成是逻辑思维的产物。

4.教科书正文一些黑体字是对概念所下的一种定义

有些教师把定义和概念混为一谈,表现最为明显的事例就是认为教科书中的黑体字就是概念。从严格的意义来讲,这是一种认识的误区。

概念包含语词、内涵、外延和例证。教科书中的大多数黑体字部分内容,从概念构成的组分来看是概念的内涵,但它通常以“定义”的形式呈现出来,是概念的定义。它是对概念内涵(有的定义是针对外延的)的一种说明。例如,细胞是生物体的基本单位;基因是指具有遗传效应的DNA片段;鱼是指一般生活在水中,用鳍呼吸,用鳍游泳,体表有鳞片的生物。这些都是对细胞、基因和鱼所下的一个定义,是对细胞、基因和鱼是什么的一个说明,这个说明反映了概念的本质特征,即概念的内涵。

把定义当成概念的全部内容来学习,会对概念的理解和教学造成歧义。

4.1忽视了概念的外延和例证的学习,不能全面准确地理解概念

定义的内容通常是以常规的,或典型的事实进行概括而形成的,往往不能涵盖概念的例外情况。例如,光合作用的场所是叶绿体,这是学生在学习绿色植物的光合作用这一背景下所下的定义。到了高中阶段,学生还会学习具有叶绿素等色素,但不具有叶绿体的蓝藻也能进行光合作用。又如,细胞的基本结构包括细胞膜、细胞质和细胞核,实际上我们知道,有些细胞没有细胞核,如哺乳动物的红细胞,有些细胞又有多个细胞核,如哺乳动物的骨骼肌细胞。这些例外的现象,在给

概念下定义时一般是不包括在内的,是不进行描述和说明的。因此,特例一般不属于支持概念内涵的范畴。

学习概念时如果不注意特例的学习,就会漠视了生命现象的多样性和特异性。

生命之所以如此复杂多样,特例的存在是其重要的原因。任何一种生命现象,可以说都存在特例的现象,仅仅知道正例而忽视特例,就不能辩证地看待各种生命现象,而对于学生头脑中所形成的概念,则是不完整的概念,在对概念进行运用和迁移时,就会出现生搬硬套或无法解释的现象。

4.2 不考虑给概念下定义的特殊背景,机械狭义地理解概念

在实际的教学中,不少的教师是这样教授教科书中黑体字的:逐字逐句地分析讲解,深挖字面意思,要求学生背诵。他们认为这就是概念教学,是重视概念的表现,在这种教学理念和行为下,学生就会形成没有例证支持的概念,而这种理解就显得机械、呆板、没有弹性,在概念的运用和迁移时,就会出现生搬硬套、死抠字眼,纠结于所谓的准确,忽视概念本质特征的重要支撑,甚至产生一些荒唐幼稚的问题。

以细胞的全能性为例,生物学教科书中的黑体字是这样叙述的:细胞的全能性是指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。有些教师追求所谓“准确”地理解这个概念,就会强调“已经分化的细胞”,如果这样理解,受精的卵细胞由于未分化就没有全能性了,而事实上,受精卵细胞的全能性是最强的。之所以出现这样的问题,是由于把定义当概念来学习,一方面忽视了概念的外延中的特例,另一方面不了解这是一个给细胞全能性下的一个定义,而这个定义是有背景的,这个背景就是人们已经知道“未分化的受精卵细胞具有全能性”这一事实,现在想强调那些已经分化的细胞也具有全能性而进行的定义。

给概念下定义需要考虑学生的心智发展水平、该定义所在教科书的具体位置,该节所讲的主要内容是什么。例如,光合作用发生的场所的定义,在初中和高中是有所区别的,基因概念的定义是为了说明基因与DNA之间的关系的,等等。这些定义都具有一定的局限性,不能代表概念的全部内容。

特别说明一下,我们不一定需要准确分清楚哪些是定义,哪些是概念的内涵。最为重要的是,学习概念时一定要避免死记硬背和死抠概念的文字表述,而要做到真正理解概念,知道概念的内涵、外延及其例证,运用科学方法分析概念的各种例证,用所学的概念和原理解释身边所发生的各种生命现象,训练和提升学生的思维能力。

参考文献

[1][2]吴成军.初中生物学教科书中如何体现概念的传递、形成和转变过程的思考[J]. 课程?教材?教法,2012(4):68.

[3]吴成军.初中生物学科学方法体系的建构及其教学建议[J].中学生物教学,2014(10):4.

[4] 朱正威 赵占良.义务教育教科书 生物学 七年级 上册[M].人民教育出版社,2012:42-49.

[5] 胡卫平 罗来辉.论中学生科学思维能力的结构[J].学科教育,2001(2):27.6.

[6] 李高峰 吴成军 初中生物学有效教学模式[M].北京师范大学出版社,2014:2.

[7] 赵光武.思维科学研究[M].中国人民大学出版社,1999:112.

[8] 现代汉语词典(第6版)[M].商务印书馆,2012:418.

(本文发表于《中学生物教学》杂志2015年第3期)