分子、原子概念的变迁研究

乔国才

摘要:介绍了分子、原子概念的历史演变,百年化学教科书中分子、原子概念的变迁,分子、原子教学中应注意的问题等。

关键词:分子;原子;概念;变迁

文章编号:1002-2201(2015)07-0042-04 中图分类号:G632.3 文献标识码:A

分子、原子是初中化学的核心概念,对于学生认识宏观与微观之间的联系具有重要的作用,随着化学的发展,分子、原子概念的内涵不断发生着变化。本文将从分子、原子概念的厉史演变,百年化学教科书中分子、原子概念的变迁,分子、原子教学中应注意的问题等三个方面加以阐述,以供参考:。

一、分子、原子概念的历史演变

从化学发展史米看,原子、分子概念的提出和发展与化学家探索物质结构的历史紧密联系在一起,大致经历了以下几个阶段:

1,古希腊原子论

早在古代,人们就已经开始探讨物质结构的问题。例如,物质是怎样构成的?物质能否无限地分割下去?公元前五世纪,古希腊哲学家德谟克利特(Democritus,约公元前460一公元前360年)提出:万物都是由极小的不可分割的微粒结合而成的,并把这种微粒叫作“原子”(希腊文原意是“不可分割”)二受当时社会生产力水平的限制,原子的概念含糊不清,更无法用科学实验加以证实。

2,道尔顿原子学说

到18世纪末、19世纪初,化学家在实验的基础上陆续发现一些元素互相化合时质量关系的基本定律,如质量守恒定律、当量定律、定组成定律、倍比定律等。为了解释这些定律,1803年,英国化学家道尔顿(J。Dalton,1766-1844年)提出了原子学说,其主要论点是:

(1)元素的最终组成为原子,它们既不能创造,也不能消灭,也不可再被分割。在一切化学变化中原子本性保持不变。

(2)每一种元素以其原子的质量为基本特征。同种元素的原子,其形状、大小、质量及各种性质都相同;不同元素的原子,其形状、大小、质量及各种性质都不相同。

(3)不同元素的原子以简单数目比相结合,形成了化学中的化合现象:。化合物的原子称为复杂原子,复杂原子的质量为所含各种原子质量之和。

道尔顿的原子学说具有广泛的实验从础,合理地解释了当时所有的化学基本定律,使人们对物质结构的认识前进了一大步。但原子学说本身很不完善,如复杂原子的概念很含糊,忽视了原子和分子的区别等。

3。阿伏加德罗分子学说

1808年,法国化学家盖·吕萨克(J。Gay-Lussac,1778-1850年)根据实验事实提出气体反应体积简比定律:在同温同压下,气体反应中各气体体积互成简单整数比。他结合道尔顿的原子学说作出推论:在同温同压下,相同体积的不同气体中含有相同数目的原子。盖·吕萨克的实验事实和推论与道尔顿提出的“原子不能再分”相矛盾。为了解决这个矛盾,1811年,意大利物理学家阿伏加德罗(A。Avogadro,1776-1856年)提出了分子学说,他认为[1]:

(1)原子是参加化学反应的最小质点,而单质或化合物中能独立存在的最小质点则是分子。

(2)分子由原子构成。单质分子由相同元素的原子构成;化合物分子则由不同元素的原子构成。

(3)不同物质的分子间各原子重新组合则发生化学变化。

阿伏加德罗引人了“分子”概念后,解决了道尔顿原子学说与盖·吕萨克实验事实之问的矛盾,纠正了盖·吕萨克推论中的错误,澄清了长期混淆不清的物质的微粒概念,使人们对物质结构的认识发展到一个新的阶段。

4。原子分子学说

由于分子学说缺乏充分的实验依据,加上化学权威的反对,分子概念在半个世纪内未被人们接受。直到19世纪60年代,化学家积累的大量有关物质组成的分析数据,为分子学说提供了实验依据)在此基础上,意大利化学家康尼查罗(S。Cannizzaro,1826-1910年)经过归纳和推理,澄清了某些错误见解,把原子学说和分子学说相结合,发展成为原子分子学说,其主要论点是[2]:

(1)一切物质都是由分子构成的,而分子是由原子构成的。分子是物质能够独立存在而保持物质化学性质的最小微粒;而原子则是构成分子的更小微粒,在化学反应中不能再分。原子一般不能独立存在。

(2)同种原子化学性质相同,质量相同;不同原子化学性质和质量都不同。

(3)单质分子由相同的原子构成,化合物分子则由不同的原子构成。分子的质量等于构成它的原子的质量总和。

(4)分子和原子都在不断地运动。

原子分子学说的建立,使人们认识到原子、分子间的联系和区别,结束了长期以来由于二者界限不清所造成的混乱,使人们对物质结构的认识产生了飞跃。但原子分子学说也只是一定历史发展阶段的相对真理。

5。原子分子学说的发展

19-20世纪科学的发展,为原子分子学说注人了新的内涵。人们对原子、分子的认识也在不断深化。

1897年,英国物理学家汤姆生(J。J。Thomson,1856-1940年)从阴极射线中发现了电子,打破了原子不可再分的传统观念二、1911年,英国物理学家卢瑟福(F。Rutherford,1871-1937年)利用α粒子散射实验确认了原子核的存在。后来,人们又发现原子核是由质子和中子构成的,质子和中子是由夸克构成的,等等。从此,人们对原子的内部结构有了全新的认识。1912年,汤姆生第一次发现一了氖的稳定同位素。同位素的发现使得人们对“同种原子质量相同”的认识发生了改变。

根据现代物质结构理沦,并非一切物质都是由分子构成的。一般认为,绝大多数物质是由分子构成的,有的物质是由原子构成的,而有的物质是由离子构成的。当然,这种对物质构成的初步认识也随着分子概念的发展而不断深化。例如,人们认识到,分子只是物质分割的一个层次,分子是构成这个层次的基本单位,这种单位或它们的集合反映物质本身的全部性质。这种基本单位有大有小,如气态物质几乎全部由小分子构成,而固态或液态物质既可能由小分子构成,也可能由高分子或巨大分子构成。因此,有人认为“分子是原子的结合单位,这种分子单位可以很小、如氢分子;也可以很大,如结晶食盐”[3]。近年来,随着对生物大分子、超分子等复杂分子体系的研究,人们对分子的认识更加深人。例如,有人认为“分子是一个由若干原子核和若干电子所构成,受量子力学规律的约束,有一定的稳定性的体系”[4]等。

二、百年化学教科书中分子、原子概念的变迁

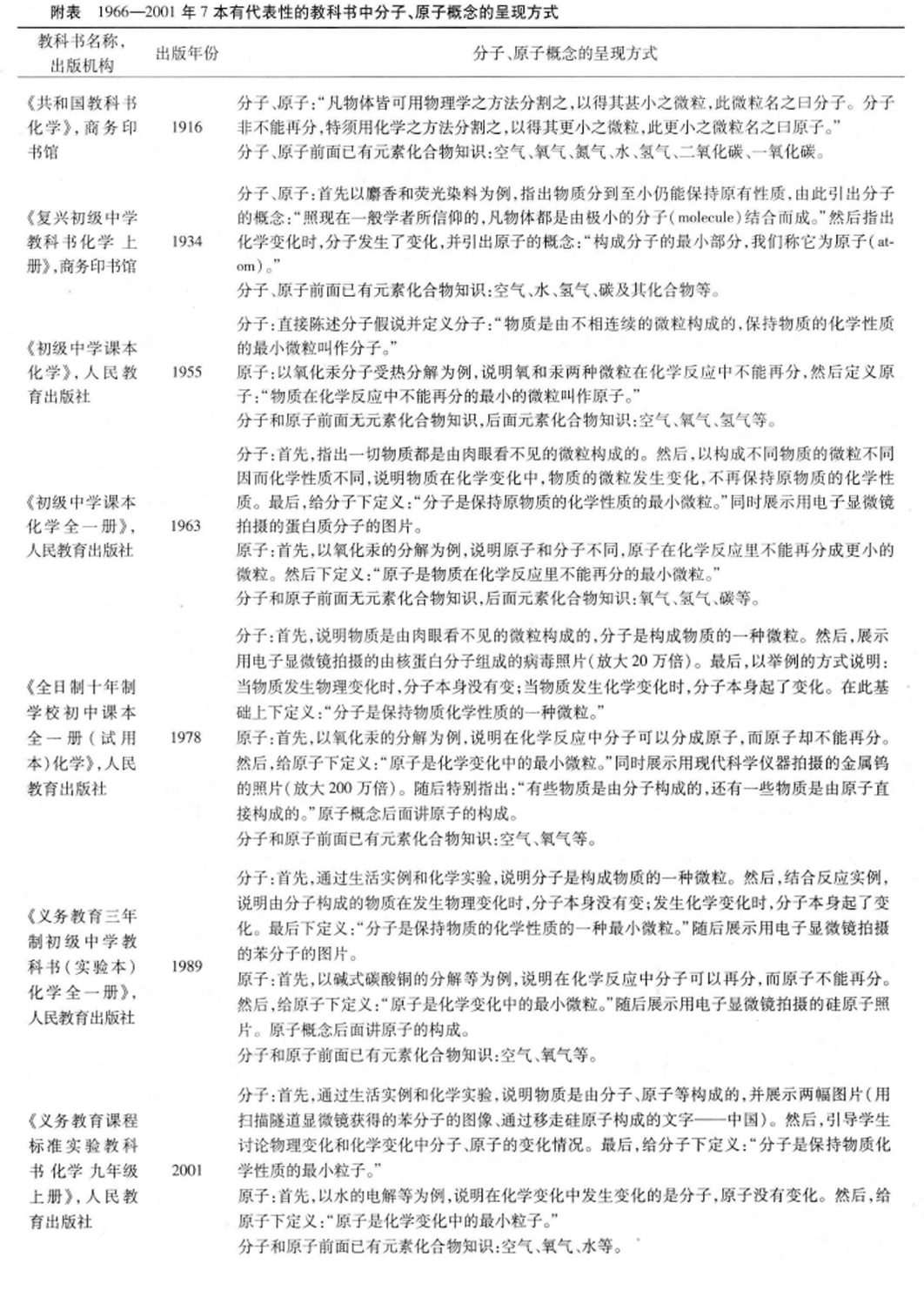

不同时期的中学化学教科书中,分子、原子概念的呈现方式有很大差异:。附表列出了1916-2001年7本有代表性的教科书中分子、原子概念的呈现方式。

分析附表,可以发现以下特点。

1。教科书中分子、原子概念的变迁反映了人类对分子、原子认识不断深化的过程

从化学发展史来看,人类对分子、原子的认识经历了以下阶段:古希腊原子论*道尔顿原子学说一阿伏加德罗分子学说*原子分子学说。原子分子学说的发展,等等。

可以看出,教科一书中分子概念的变迁为:用物理方法分割得到的极小微粒一保持物质原有性质的极小微粒、保持物质化学性质的最小微粒、保持物质化学性质的一种微粒一保持物质化学性质的一种最小微粒一保持物质化学性质的最小粒子。

教科书中原子概念的变迁为:分子用化学方法分割得到的更小微粒一构成分子的最小部分一化学反应中不能再分的最小微粒一化学变化中的最小粒子。

可以发现,教科书中分子、原子的概念变迁与人类对分子、原子的认识过程密切相关,反映了人类对分子、原子认识不断深化的过程。

2。教科书中分子、原子概念的呈现顺序具有一致性

可以发现,教科书中分子、原子概念的呈现顺序是一致的,即先介绍分子的概念,后介绍原子的概念。然而,从人类对分子、原子认识的历史来看,道尔顿首先提出原子学说,但原子学说在解释有关气体的体积问题时遇到了困难,因此,阿伏加德罗在原子概念的基础上,提出了分子学说。原子学说和分子学说相结合,发展成为原子分子学说。也就是说,从化学发展史来看,前人是在原子概念基础上提出分子概念的。

教科书中先介绍分子概念、后介绍原子概念的呈现顺序与化学发展史相反,但符合较为科学的原子分子学说,有利于学生正确认识分子、原子的联系和区别。

3。教科书中分子、原子概念出现的位置具有差异性

可以看出,教科书中元素化合物知识和分子、原子概念出现的先后顺序为:

1916年、1934年教科书:先讲元素化合物知识,后讲分子、原子的概念。

1955年、1963年教科书:先讲分子、原子的概念,后讲元素化合物知识。

1978年、1989年、2001年教科书:先讲元素化合物知识,后讲分子、原子的概念。

可以看出,1978-2001年教科书与1916-1934年教科书中分子、原子概念出现时,前面均有元素化合物知识作基础;'而1955年和1963年教科书则没有。

分子、原子属于抽象的微观概念,学生学习有一定的困难。因此,在分子、原子概念出现前,教科书先介绍一部分元素化合物知识,丰富学生对物质性质、物质变化的感性认识,在此基础上学习分子、原子的概念,符合中学生的认知规律,能够降低学习难度。

4。教科书中物质结构内容的呈现方式与化学科学的发展具有相关性

可以发现,1916-1963年的教科书中对于物质结构内容的介绍,是以原子分子学说作为理论基础的。例如,强调一切物质都是由分子构成的,而分子是由原子构成的;没有介绍原子结构的知识。而1978-2001年的教科书中,对于物质结构内容的介绍则以现代物质结构理论为基础。例如,1978年教科书中直接介绍“有些物质是由分子构成的,还有一些物质是由原子直接构成的”(后面章节中还介绍了离子化合物是由阴阳离子相互作用构成的),这样,在初中就介绍了构成物质的3种微粒-分子、原子和离子。而且增加了原子结构的内容。可以看出,从1978年开始,教科书对于物质结构内容的介绍,更新了教学内容,提高了理论起点。原因是什么呢?这与这一时期化学科学的发展密切相关。20世纪70-80年代,化学科学发展的主要特点是:从宏观向微观过渡,从描述性向推理性过渡,从定性向定量过渡。与上述主要特点相对应,中学化学教育的内容和要求也发生了急剧的变革。例如,1978年《全日制十年制学校中学化学教学大纲(试行草案)》在“确定教学内容的原则”中特别强调“努力实现教学内容现代化”,并指出“努力从微观的、定量的角度来研究物质的结构和变化规律”“教材要选择符合现代科学发展水平的一些理论,如物质结构、酸碱等”。

根据化学发展的特点和教学大纲的要求,1978年教科书最突出的一个特点是注意以先进的科学知识充实教材,教材的理论水平和起点较高。提高物质结构内容的理论起点,正是上述特点的表现之一。这种呈现方式一直沿用至今。

5。教科书中分子、原子的呈现方式与科学技术的发展具有相关性

从呈现方式看,为了说明分子和原子是真实存在的,从1963年开始,教科书中开始出现分子、原子的图片。

1963年:用电子显微镜拍摄的蛋白质分子的图片。

1978年:用电子显微镜拍摄的由核蛋白分子组成的病毒照片(放大20万倍)和用现代科学仪器拍摄的金属钨的照片(放大200万倍)。

1989年:用电子显微镜拍摄的苯分子和硅原子照片。

2001年:用扫描隧道显微镜获得的苯分子的图像,通过移走硅原子构成的文字(“中国”二字是以超真空扫描隧道显微镜为手段获得的)。

随着科学技术的发展,人们通过先进的科学仪器不仅能够直接观察到分子和原子,还能移动原子。可以看出,教科书中呈现的拍摄(或获得)分子、原子的科学仪器,从电子显微镜发展到扫描隧道显微镜,再发展到超真空扫描隧道显微镜。也就是说,教科书中分子、原子的呈现方式与科学技术的发展密切相关。

三、分子、原子教学中应注意的问题

1。突出教学重点

分子、原子是初中化学的教学重点。那么,分子、原子的教学重点应该放在哪里呢?在实际教学过程中,有的教师把“物质的微粒性”作为教学重点,有的教师把“分子的特征”作为教学重点,甚至有的教师把分子和原子概念的文字辨析作为教学重点。实际上,引导学生认识物质是由分子、原子等微观粒子构成的,并能用微粒的观点解释常见的现象,这基本上属于物理学的层次。分子、原子的教学重点应放在从化学的视角去认识分子和原子上,即在物理变化前后分子的种类和化学性质没有改变,在化学变化前后分子的种类和化学性质发生了变化,而原子的种类不变。这也是分子、原子概念的应有之义。这样,可以引导学生初步建立分子、原子与物质的性质及变化的联系,墙养学生宏观和微观相结合的思维方式,进而达到“见著知微”和“见微知著”相结合。这是化学区别于其他学科独特的教育价值。

2。突破教学难点

分子、原子既是教学重点,一也是教学难点。这是因为,从学生的心理发展来看,初中正处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,初中生的抽象逻辑思维过程需要直观形象或经验的支持,属于经验型逻辑思维。而分子、原子是初中生第一次接触的微观粒子,看不见,摸不着,学生缺乏认识分子、原子真实面貌的直接经验。那么,如何突破这个教学难点呢?

在认识“物质的微粒性”时,重点是在弥补学生直接经验不足和感性认识缺乏上下功夫。例如,通过生活现象或问题设计引发学生思考物质的构成,通过图画感受分子、原子的真实存在,通过计算、实验、物质的三态变化等认识分子、原子的特征,等等。

在从化学的视角认识分子、原子时,学生对理解“分子是保持物质化学性质的最小粒子”“原子是化学变化中的最小粒子”这两句话是有困难的。在教学过程中,建议将物质与分子、原子紧密联系在一起,将物质的种类一与分子、原子的种类对应起来,使学生能够认识到物质具有不同的性质,是因为构成物质的分子或原子不同。然后再结合物理变化和化学变化的具体实例,以及分子、原子的微观模型,引导学生认识分子、原子在变化前后的情况,从而加深对分子、原子概念的理解。厂当然,对分子、原子概念的理解有一个循序渐进、逐步深化的过程。

3。渗透科学方法、观念教育

可以看出,分子、原子概念的历史演变中蕴含着一丰富的科学方法、观念等教育资源。例如,分子、原子概念的历史演变过程,就是在实验事实的基础上提出假说,用以解释实验事实;随着科学不断进步,新的实验事实出现后,对原有假说进行验证,肯定假说、否定假说或修正假说,必要时提出新的假说,用以解释新的实验事实。这样,假说经过科学事实验证,去掉假定性成分,就发展为科学理论。假说是化学研究中常用的科学方法,是建立科学理论的桥梁,没有假说就没有科学理。又如,考虑到初中生的知识基础和接受能力,目前中学教科书中分子、原子的概念是以原子分子学说为基础的,是很初步的。教学过程中既要说明概念的含义,又要防止把概念绝对化。分子、原子等概念是随着化学的发展而不断发展的,这是很重要的科学观念。这些科学方法、观念在教学过程中应逐步加以渗透,这在一定程度上比概念本身的教学更重要。

参考文献

[1]吴守玉,高兴华,李华隆,等。化学史图册[M]。北京:高等教育出版社,1993:41-44

[2]北京师范大学,等。无机化学上册[M]。北京:人民教育出版社,1981;235。

[3]吴棋。分于概念的变迁[J],化学教育,1983(1):5。

[4]吴征铭。与分子概念有关的几个问题[J]。中国科学基金,2001(4):224。

~201140494-25188a05cdc049f285699b0f42e456f0~~~~~~www.pep.com.cn~110000008~sys_200001~11~www.pep.com.cn/kcs/yjcg/lw/lw2015/201808/t20180815_1929062.html~~~201140494-a2c101042ba842d1838bf8e349932695~~)